ГАЗ ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Первые серьезные попытки разведки и промышленного использования месторождений природного газа в России начались после Гражданской войны, в 1920-х годах. По-настоящему сильный толчок развитию газовой отрасли придала, как ни странно, Великая Отечественная война.

1942 год вошел в историю как время тяжелых испытаний для СССР. Фашисты рвались к Сталинграду. Исход всей войны решался на подступах к Волге. Вблизи Куйбышева (до 1935 и после 1991 годов - Самара) был образован большой промышленный узел, снабжавший фронт боевой техникой, самолетами. Оборудование заводов, доставленное из Москвы и западных районов страны, было смонтировано в короткие сроки, но предприятиям нужно было топливо. Уголь по железным дорогам подвозить не успевали, а путь к бакинской нефти лежал через Каспийское море и Среднюю Азию. Испытывая недостаток топлива (практически вся нефть уходила на горюче-смазочные материалы для военных нужд, а богатые угольные месторождения Украины были оккупированы), страна начала массово переходить на использование природного и попутного газа для коммунальных и промышленных нужд.

И.Н. Царев, старший научный сотрудник ВНИИгаза

Именно в это время в 160 километрах от Куйбышева были открыты новые газовые месторождения. Запасы их исчислялись сотнями миллионов кубометров. Сегодня открыты месторождения газа с запасами в сотни миллиардов и даже триллионы кубометров, но для того времени открытие геологов имело особое значение. Было получено срочное задание правительства — построить от вновь открытых месторождений газопровод до Куйбышева и подать газ предприятиям города. Опыта сооружения таких газопроводов почти не было. Но главное — не было оборудования. Пришлось использовать даже трубы из бездействующего нефтепровода, проложенного в свое время между Баку и Батуми. Стройка была исключительно трудной. Трубы доставляли из Баку через Каспий в Туркмению, а затем — по железной дороге. Руководил работами по демонтажу старого нефтепровода и доставке труб на трассу газопровода Василий Алексеевич Пачкин. Когда проложили более 130 километров магистрали, выяснилось, что труб больше нет. А до промышленных предприятий оставалось еще около 25 километров! И тогда решили применить для передачи газа асбоцементные трубы.

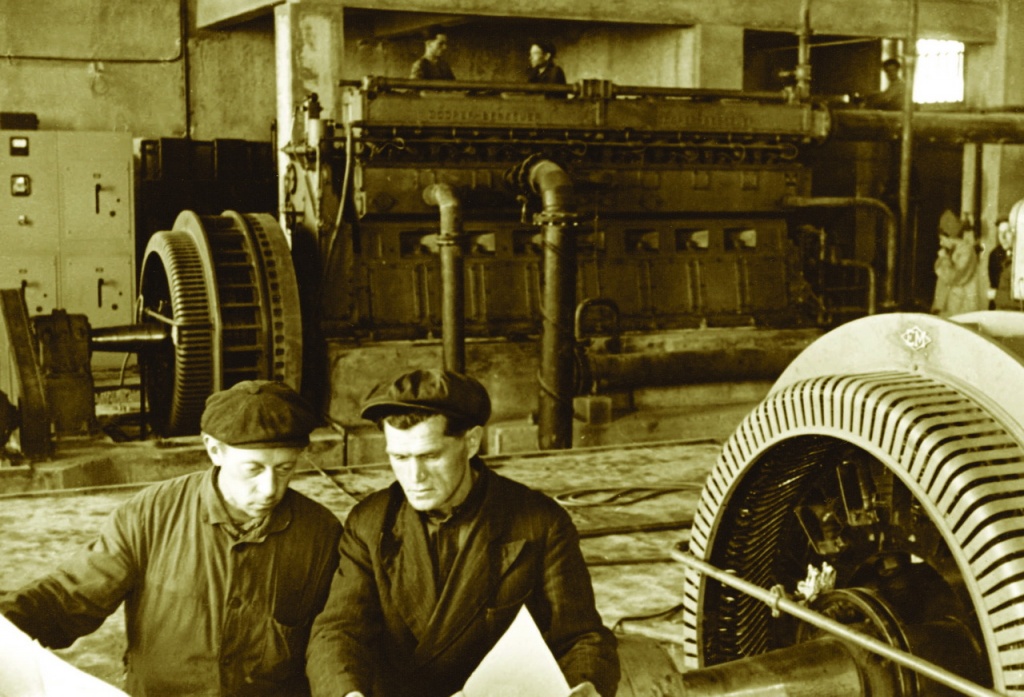

В 1942 году, вблизи Саратова геологами было открыто газовое месторождение Елшанка. В сентябре Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «Об эксплуатации природного газа Елшанского месторождения в Саратовской области и снабжении этим газом Саратовской ГРЭС». Месторождение вступило в промышленную разработку. Перевод на газ Саратовкой ГРЭС резко изменил экологическую обстановку в городе, были прекращены выбросы сажи и дымовых газов над городом, улучшились экономические показатели работы ГРЭС. Уже в октябре 1942 года по газопроводу Елшанка — Саратов протяженностью 16 километров были поданы первые кубометры газа в топки Саратовской ГРЭС.

Холодные осенние дожди превратили почву в вязкую, непроходимую грязь. Степной ветер пронизывал до костей, гнал под крышу, в тепло. Но на трассе строительства газопровода работа не прекращалась ни на минуту. Тысячи горожан — рабочие, студенты, школьники — рыли траншеи, разгружали трубы, помогали сварщикам, монтажникам. Штаб строительства находился тут же на трассе. Часто работу прерывали тревожные гудки заводских сирен, взрывы сброшенных бомб, пулеметный огонь с фашистских самолетов. В таких условиях полтора месяца велась стройка газопровода протяженностью около 16 километров.

Строительство вели с двух концов — от Елшанки к городу и от электростанции в сторону Елшанки. А рядом с Елшанкой одновременно сооружали оборонительные рубежи — рыли окопы, противотанковые рвы. 28 октября 1942 года в котельной городской электростанции отдавали последние распоряжения. В огромном котле разгорался факел, смоченный бензином. Кочегар медленно открыл задвижку. Послышался шум, подобный вздоху гигантского кузнечного меха, и жаркие языки газового пламени охватили все пространство топки. Природный газ пришел в Саратов. Во дворе электростанции собрались жители города, строители газопровода, герои открытия и освоения Елшанского месторождения газа. Секретарь обкома партии П.Т. Комаров поздравил всех с успешным выполнением задания Государственного Комитета Обороны. На очереди стояла новая задача — как можно скорее дать газ другим предприятиям города.

Ю.И. Боксерман,

доктор технических наук, лауреата Государственных премий СССР, почетный академик Академии горных наук РФ

Вскоре на местный газ перешли электростанции, ведущие промышленные предприятия, хлебозаводы и бытовые учреждения Саратова. Затем началось строительство газопровода для газоснабжения оборонных заводов. Высокие технико-экономические показатели эксплуатации предприятий и предопределили принятие решения о строительстве первого в России магистрального газопровода Саратов-Москва.

Елшанка, в прошлом ничем не примечательная деревня, преобразилась. Высоко в небо поднялись ажурные металлические конструкции буровых вышек. Сюда протянули линию электропередачи, и на промысел поступила электроэнергия Саратовской электростанции, работающей на елшанском газе. Трубопроводы, здания механических мастерских, жилые дома, заменившие землянки и палатки.

Поиски газа продолжались. Скважинами были вскрыты два продуктивных пласта. Но основные запасы оказались в более глубоком горизонте. Производительность пробуренных на этот горизонт скважин составляла до двух миллионов кубометров в сутки. Таких мощных газовых скважин до этого в стране не было! В пяти-шести километрах от Елшанки, у деревни Курдюм, из тех же пластов, что и на Елшанке, пошел газ. От нового месторождения проложили второй газопровод в Саратов. Так почти все предприятия города получили дешевое топливо. Затем газ нашли в Соколовой Горе и Песчаном Умете.

Осенью 1943 года работники Наркомнефти заинтересовались саратовскими открытиями. На месторождения была послана группа специалистов. Все находились под впечатлением увиденного. Именно в это время возникла идея построить газопровод в Москву. Столица по-прежнему нуждалась в топливе. Энергетики снизили потребление нефти, высвобождая ее для нужд войны. Высококалорийный донецкий уголь пришлось заменить на менее калорийный подмосковный. В полтора раза возрос расход дров.

С самого начала у идеи строительства газопровода появились не только сторонники, но и противники. Одни утверждали: запасы газа недостаточны, чтобы сооружать газопровод длиной более восьмисот километров. Прежде надо разведать новые месторождения и иметь запасы газа хотя бы на двадцать лет. Другие говорили: идет война и сейчас не время затевать такое строительство. В 1943 году было создано Главное управление газа и искусственного жидкого топлива при Совете Народных Комиссаров СССР, названное сокращенно Главгазтоппром. Проект газопровода Саратов—Москва был первым важным делом этой организации. Но так как и в самом Главгазтоппроме были сомневающиеся, то вопрос о строительстве газопровода Саратов—Москва, по поручению правительства, рассматривала Государственная экспертиза Госплана СССР.

В разгар споров, в январе 1944 года, управляющий Нижневолжским геолого-разведочным трестом А.И. Кутуков сообщил о том, что на площади Курдюм, рядом с Елшанкой, получен мощный фонтан газа. Чаша весов сразу склонилась в сторону сооружения газопровода. Еще шла война, ресурсы были истощены, но Государственный Комитет Обороны СССР принял решение о строительстве 843-километрового газопровода Саратов —Москва для обеспечения газом промышленности и населения столицы.

У нас не было опыта сооружения магистральных газопроводов большой протяженности, не производили необходимое оборудование и трубы, поэтому правительство приняло решение в начале 1945 года направить в США группу специалистов, руководить которой поручили мне. В это время cтройка уже началась, и мы сообщали в Москву, какие изменения нужно внести в проект, а их было немало. Мы были первыми представителями СССР, которые после действия ленд-лиза покупали оборудование с оплатой. Мы закупали не только эффективное новое оборудование, но и технологии, в том числе завод, на котором обычный газ превращается в жидкость, занимающую объем в шестьсот раз меньше. Вернувшись в Москву, мы постарались все, о чем узнали в Штатах, использовать на строительстве газопровода Саратов-Москва.

Изыскания трассы проводились десятью партиями. Работа кипела от зари до зари, в любую погоду. В штабе экспедиции, куда отправляли готовые чертежи отдельных участков трассы, подсчитали, что в среднем на каждом километре приходилось десятки раз производить измерения рулеткой, более полсотни раз ставить нивелир, бесконечно переставлять вешалки, которыми отмечалась выбранная трасса, забивать в грунт колья, устанавливать столбы. Особенно трудным оказался выбор подходов трассы к Москве: нужно было пересечь густую сеть железнодорожных линий, асфальтовых дорог, дачные поселки, жилые дома.

Изыскания закончились в феврале 1945 года до получения чертежей. Зимой, используя санные пути, начали развозить по трассе трубы, оборудование, строительные материалы.

На Челябинском трубопрокатном заводе стали изготавливать трубы повышенной прочности. Для этого осваивали новую марку стали. Пятьдесят тысяч тонн различных грузов необходимо было доставить на строительство газопровода Саратов-Москва.

Была введена круглосуточная работа. Многие работы велись вручную: копали траншеи, вручную стыковали трубы, вручную и сваривали. Сварка труб – чрезвычайно ответственное дело. Сваренные стыки должны быть прочными, ибо разрыв даже одного стыка может привести к серьезной аварии. Газ, воспламеняясь от искры, может вызвать сильный пожар, а нефть, разливаясь вокруг трубопровода, загрязнит землю и водоемы.

Ю.И. Боксерман

Первоначально предполагалось закончить строительство газопровода Саратов—Москва летом 1946 года. Однако Государственный Комитет Обороны счел возможным сократить сроки строительства до декабря 1945 года.

Газопровод Саратов – Москва — грандиозное сооружение. По проекту его длина должна была составить 783 километра. В реальности все оказалось намного сложнее. Протяженность — 843 км. Проходит через пять областей — Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую, Московскую. Пересекает 80 ручьев и рек, 85 оврагов, 16 железных дорог, 12 шоссейных дорог, 22 населенных пункта, 125 километров болот лесных массивов. Для перекачки газа и для поддержания необходимого давления на трассе газопровода сооружены шесть мощных компрессорных станций и две распределительные станции, откуда газ высокого давления поступает в сеть низкого давления и оттуда к жилым домам, коммунальным, промышленным, транспортным предприятиям и важнейшим учреждениям общественного и культурного характера.

Приход саратовского газа в Москву в пять раз увеличивал газовый ресурсы столицы. Жилищно-коммунальное хозяйство, промышленные предприятия, транспорт должны были подготовиться к тому, чтобы этот газ принять. Так, в 1945 году предстояло дополнительно проложить свыше 100 километров основных газовых сетей, не считая домовых вводов и разводки в домах. Одновременно были развернуты монтажные работы, связанные с переоборудованием топок в котельных, жилых домах, банях, прачечных, хлебозаводах, лечебных учреждениях и пр., а также с установкой в них газовой аппаратуры. Для выполнения этих работ была создана специальная строительная организация — Управление по строительству газовых сетей — Мосгазстрой. Но объем работ оказался настолько велик, что в строительство газовых сетей привлекли Управление жилищного строительства, Управление культурно-бытового строительства, Управление водо-канализационного хозяйства, Управление дорожного строительства, а также крупнейшие строительные организации, такие как Наркомстрой, Главвоенпромстрой, Глававиастрой и Метрострой. Промышленные предприятия и ведомственные дома проводили работы по газификации своими средствами под наблюдением Топливно-энергетического управления. На это управление возлагался надзор за строительством и эксплуатацией газовых сетей и сооружений.

Все основные работы по строительству газовых сетей в Москве необходимо было закончить в ноябре 1945 года. Сроки крайне сжаты. На строительство газовых сетей было направлено несколько тысяч рабочих. Была развернута сеть курсов и школ для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по строительству и эксплуатации газовых сетей и сооружений. В школах ФЗО строительных управлений Моссовета был расширен контингент учащихся по подготовке сварщиков и слесарей по монтажу газовых сетей.

Топливно-энергетическое управление в кратчайшие сроки должно было организовать курсы по переподготовке истопников, которые могли бы обслуживать котельные на газовом топливе. Каждый истопник, прежде чем быть допущенным к работе в котельной на газовом топливе, должен был пройти переподготовку и получить об этом соответствующее свидетельство.

Важно было также широко ознакомить население с правилами пользования газом. Природный газ отличался своим химическим составом и свойствами от газа, которым до этого пользовались в Москве. Его калорийность примерно в два раза больше газа, который вырабатывался из угля Московским газовым заводом.

Необходимо было развернуть и производство газовой аппаратуры — топливной, бытовой, контрольно-измерительной и др. Предстояло использовать все достижения зарубежной техники. Изготавливать газовую аппаратуру должны были московская местная промышленность и промкооперация.

Строительство газопровода Саратов—Москва имело исключительное значение для дальнейшего развития промышленности и городского хозяйства, для улучшения условий жизни столицы. В газоснабжении Москвы газопровод должен был произвести полный переворот. Поэтому было принято решение, что строить газопровод и газовые сети должна вся Москва.

Эти грандиозные планы нужно было реализовывать.

В феврале 1945 года десять партий геологов, геодезистов, проектировщиков и бурильщиков закончили изыскательские работы — в двухмесячный срок разведали трассу, изыскали и установили местоположение будущих шести компрессорных станций.

Вслед за изыскателями пошли землекопы, экскаваторщики, электросварщики, водолазы, изолировщики, крановщики, бульдозерщики — работники десятитысячной армии строителей. Пересекая земли пяти областей, они прошли с топорами и пилами десятки километров девственного леса — рубили просеки, вытаскивали из земли чудовищную путаницу корней, взрывали неподатливые, глубоко вросшие пни. На протяжении шестидесяти километров они пробивались через болота и топкие поймы рек, где экскаваторщикам приходилось устраивать для своих машин «островки» из бревен и наносного грунта, где сварщики трудились, примостившись на досках, изворачиваясь всем телом, чтобы не сорваться в ледяную воду или трясину.

На первых порах на помощь строителям пришли колхозники всех пяти областей. Газопровод стал подлинной народной стройкой. Население целых районов выходило на трассу с оркестрами, с песнями и, прежде всего, с топорами, лопатами, ломами. Траншею протяженностью в сто километров вырыли своими силами колхозники Тамбовщины. Не отстали от них и московские, саратовские, пензенские, рязанские. Жена солдата, штурмовавшего Берлин, Акулина Федорова прославилась тем, что норму свою перевыполнила втрое. С фронта вернулся красноармеец Прокофий Бобров. С боями он прошел Украину, Румынию, Венгрию, стал бывалым сапером. А разве траншея для газопровода не тот же окоп? Прокофий Бобров обучил своему саперному делу население целых деревень, помогавшее тянуть траншею все дальше и дальше к Москве. Потом сотни механизмов подоспели на смену колхозникам. Зачем рыть вручную, если одна машина-канавокопатель способна заменить 350 землекопов?

Е. Кригер, «Первая в стране»

Следом за сварщиками шли по трассе изолировщики, закрывавшие трубы газопровода изоляцией против коррозии. Примечательно, что именно девушки превосходно овладели этой профессией. Женская бригада Тоси Токмаковой продолжала работу в самые лютые морозы. Своим телом девушки загораживали от ледяного ветра котлы с битумом и порой снимали с себя полушубки и ватники, чтобы прикрыть от пурги хрупкие детали машин.

Реки преграждали путь строителям, и тогда водолазы-эпроновцы спускались работать под воду. Пойма одной реки Цны протянулась на 22 километра — тихие озера, предательские омуты, трясина, великая топь. Траншеи вели по дну. Чего стоил переход через Оку шириной в 400 метров с пойменной частью в 300 метров, с озером Старик, примыкающим как раз в том месте к берегу Оки! А левый берег попался трудный, скалистый. Строители продолбили его сотней серийных взрывов, а затем опустились на дно — рвать подводные скалы, вручную откатывать камни, тащить со дна занесенные илом бревна и пни. Сотни метров прошли здесь строители под водой.

Строители газопровода нуждались и в быстром сооружении газгольдеров - металлических емкостей для хранения газа. В институте электросварки был создан специальный сварочный трактор, способный варить швы внутри горизонтального газгольдера. Маленький аппарат забирался в газгольдер через люк и двигался вместе со стальным сосудом с одинаковой скоростью, но в разные стороны. Все это по тем временам, граничило с фантастикой.

Продувка началась в октябре 1945 года. За первый месяц было продуто 200 километров, затем из-за незавершенности работ она была приостановлена и продолжена в январе 1946 года. С наступлением зимы на продутом головном участке начали образовываться ледяные пробки. На их поиск и ликвидацию ушло время до середины февраля 1946 года. Начали прогревать кострами отдельные участки газопровода, на трассу везли передвижные паровые котлы. Стройка превратилась в поле битвы. Уже шел март, а результатов не было. При очередной продувке был обнаружен необычный снег и лед, которые быстро разлагались на воздухе, издавая шипяще-шуршащий звук. Оказывается это были гидраты, которые образуются при давлении свыше 25 атм (2,5 Мпа) и температуре газа от 3 до 4о С. Для решения данной проблемы нужен был спирт.

Мы поехали в Кремль. Там нас ждал Микоян. В.А. Пачкин рассказал о положении на стройке, о том, что газопровод построен, но во время продувки обнаружена проблема образования гидратов. Для предотвращения такого явления требовался спирт. Микоян спросил, сколько нужно спирта. Пачкин ответил: «Эшелон». Микоян даже вскочил со стула, начал горячо объяснять о трудностях в экономике, о дефиците спирта (о метаноле тогда еще не знали). Нам пришлось долго и последовательно объяснять и приводить примеры из опыта продувок. Микоян утверждал, что даже если у нас появится спирт, то его разворуют. Мы заверили, что каждая цистерна будет охраняться автоматчиками. Спирт мы все-таки получили.

С.М. Крайзельман

В апреле 1946 года природный газ подошел к Подмосковью. 11 июля 1946 года в 15 часов 30 минут саратовский газ пришел в Москву. Клавдии Алексеевне Перевезенцевой – первой в системе Мосэнерго женщине-машинисту – выпала честь принять саратовский газ в топки ГЭС-1 и ГЭС-2.

И вот пришел долгожданный июльский день, когда неподалеку от Царицыно, на ничем не примечательной поляне, поздним вечером 10 июля 1946 года собрались строители газопровода, саратовские геологи. Со всех районов трассы прибыли делегации рабочих — те, кто сооружал газопровод.

На пуск газопровода приехали и работники газового хозяйства столицы, руководители Московского комитета партии и Моссовета. Наступили последние, самые томительные минуты.

В середине поляны была поднята вверх метров на двадцать стальная труба.

—Товарищи, прошу всех отойти в сторону на тридцать—сорок шагов, — скомандовал генерал В. А. Панкин. — Открыть задвижку!

Задвижка поддавалась с трудом. Усилие... Еще усилие...

Послышался шум, он быстро нарастал, заглушая все остальные звуки. Инженер Борисов поднял ракетницу. Рука дрожала, и он никак не мог унять дрожь. Выстрела, как потом признался Борисов, он не услышал.

Грохот вспыхнувшего пламени на миг ошеломил людей. Но только на миг. И вот уже в воздух полетели шапки, раздалось громкое «Ура!».

Огонь бушевал, озаряя все вокруг. Казалось, горели, трепетно вспыхивая, листья подступавших к поляне берез, горело озеро невдалеке, светились радостью лица людей. Саратовский газ по уложенному в земле трубопроводу длиной 843 километра пришел в столицу.

На следующий день строители газопровода и москвичи собрались на электростанции Мосэнерго, расположенной рядом с Кремлем, - на ГЭС-1. Эту станцию выбрали не случайно: она сжигала сернистый мазут, и черный, едкий дым загрязнял атмосферу: часто приходилось ремонтировать крыши кремлевских зданий. Председатель Московского Совета Г. М. Попов перерезал ленту на задвижках ГЭС-1. Поворот штурвала — и газ устремился в московскую сеть.

Ю. И. Боксерман

Столица стала получать 800 тыс. м3 газа в сутки. 15 тысяч московских квартир получили газ. А на трассе продолжалось строительство компрессорных станций, эксплуатационники осваивали сложные сооружения газопровода. Теперь от них зависела бесперебойная подача газа в столицу. И они трудились самоотверженно.

При строительстве были допущены и ошибки, главная из которых — опрессовка труб водой, а на отдельных участках — грязной водой с песком, так что потом, когда стали транспортировать газ, в осенне-зимнее время образовались гидратные пробки, что привело к большим перебоям в подаче газа Москве. Это вызвало большую тревогу правительства. В декабре 1946 года И.В. Сталин, вернувшись из Сочи, где он отдыхал, спросил встречавших его на вокзале: «Как работает газопровод Саратов—Москва?». Секретарь ЦК партии, председатель Моссовета Г. М. Попов ответил: «Плохо, с перебоями». Сталин обрушился на Берию, занимавшего тогда пост заместителя председателя Совнаркома: «Нашумели на весь мир об этом газопроводе, а теперь он не работает. В Сочи я получил рапорт строителей, — выговаривал Сталин, — собирался подписать приветствие, начал подписывать, и вдруг из ручки капнули чернила — образовалось пятно: подумал — плохая примета... и я решил подождать, не подписывать приветствие». Сталин предложил Берии немедленно принять меры по налаживанию работы газопровода. В тот же вечер Берия собрал всех руководителей МВД и Главгазтоппрома. На совещание были приглашены Н. А. Вознесенский, А. И. Микоян и Г. М. Попов. Берия сразу начал «громить» строителей, предложил наркому внутренних дел Круглову сорвать погоны у Пачкина. Он долго бушевал, поносил всех и вся. Наконец Н. А. Вознесенский, устав от его громкого писклявого крика, предложил заняться делом. В ответ на это Берия заявил, что он выполняет поручение Сталина. Однако вскоре приутих и потребовал доклада о работе газопровода. Слово предоставили Ю. И. Боксерману. Более двух часов Боксерман докладывал, и Берия, без конца перебивая, ругал его, кричал, что он берет под защиту строителей, которых надо отправить в лагеря. Вся ночь прошла в спорах, пока не подготовили решение, в котором были определены меры по устранению неполадок в эксплуатации газопровода.

Постановлением правительства Ю.И. Боксермана назначили начальником Управления эксплуатации газопровода Саратов—Москва с сохранением его в должности заместителя начальника Главгазтоппрома. На следующий день это решение было утверждено на заседании Президиума Совмина СССР, которое вел Н. А. Вознесенский. Реализация этого решения была осуществлена в течение полугода, и Москва стала регулярно получать в год по 500 млн. м3 газа.

16 августа 1947 года Сталин прислал руководителям управлений строительства и эксплуатации этого газопровода, в том числе и Ю. И. Боксерману, следующее письмо:

«Поздравляю строителей, монтажников и эксплуатационников газопровода Саратов—Москва с производственной победой — завершением строительства и освоением первой в стране дальней газовой магистрали. Сооружение газопровода Саратов— Москва является большим вкладом в дело улучшения быта трудящихся нашей столицы и развития новой отрасли промышленности в Советском Союзе — газовой индустрии.

Желаю вам успеха в сооружении новых газовых и нефтяных магистральных трубопроводов. И. Сталин».

Ю.И. Боксерман

В летние месяцы 1948 года газ в незначительном количестве сжигался на Краснопресненской ТЭЦ и на двух котлах ТЭЦ высокого давления. Постепенно московские станции стали использовать новый вид топлива. Крупномасштабной перевод городских ТЭЦ на природный газ произошел в 1960-е годы. Это заметно повлияло на улучшение экологической обстановки в городе.

Источники:

1. «В начале большого пути. О строительстве и вводе в эксплуатацию магистрального газопровода», ИРЦ «Газпром», Издательство «Инкомбук», 1996 год

2. «Газовая промышленность России», Москва, «Газойл пресс», 2000 год

3. газета «Известия», 16 августа 1947 года

4. «Ты был первым», Самара, 2003 год

5. Фотографии с сайта ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/press/gallery/history/saratov-moscow/

6. http://www.gazprom.ru/about/history/events/60years/

7. Фильм 1947 года с сайта ОАО «Газпром», http://www.gazprom.ru/about/history/events/60years/