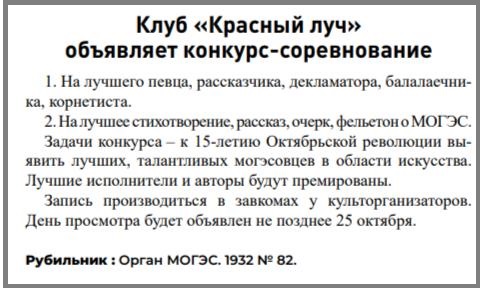

РАБОЧИЙ КЛУБ «КРАСНЫЙ ЛУЧ» / ДОМ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГЕТИКОВ НА РАУШСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Дом Культуры Энергетиков, 1980 год

Раушская электростанция начала свою работу в 1897 году. Сегодня она носит название ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича и является старейшей действующей электростанцией России. За многолетнюю историю станция претерпела множество модернизаций: достраивались корпуса, расширялась территория. Рядом со зданием станции по адресу Раушская набережная, д. 14 располагался купеческий особняк XVIII века с двором, выходящим на набережную Москвы-реки. Со временем и он стал частью Раушской электростанции. Почти 90 лет (с 1920 по 2008 год) в бывшем особняке функционировал рабочий клуб при станции, который сначала носил название «Красный луч», а со временем стал известен как Дом Культуры Энергетиков (далее ДКЭ или ДК Энергетиков). Рабочий клуб долгие годы оставался одним из самых известных в Москве культурных центров. Сотни людей посещали художественные и спортивные кружки, в которых работали режиссеры, актеры, заслуженные мастера спорта. В 1970-е годы клуб стал площадкой для выступлений известных молодых групп и исполнителей, которых приходили послушать сотни людей. В 2008 году клуб был закрыт. Так завершилась насыщенная событиями история рабочего клуба, впоследствии – дома культуры. Сегодня в этом здании на Раушской набережной продолжается творческая работа: проводятся спектакли и благотворительные концерты. В наши дни там располагается Театр-студия института русского театра, который продолжает одно из важных направлений работы дома культуры – театральное.

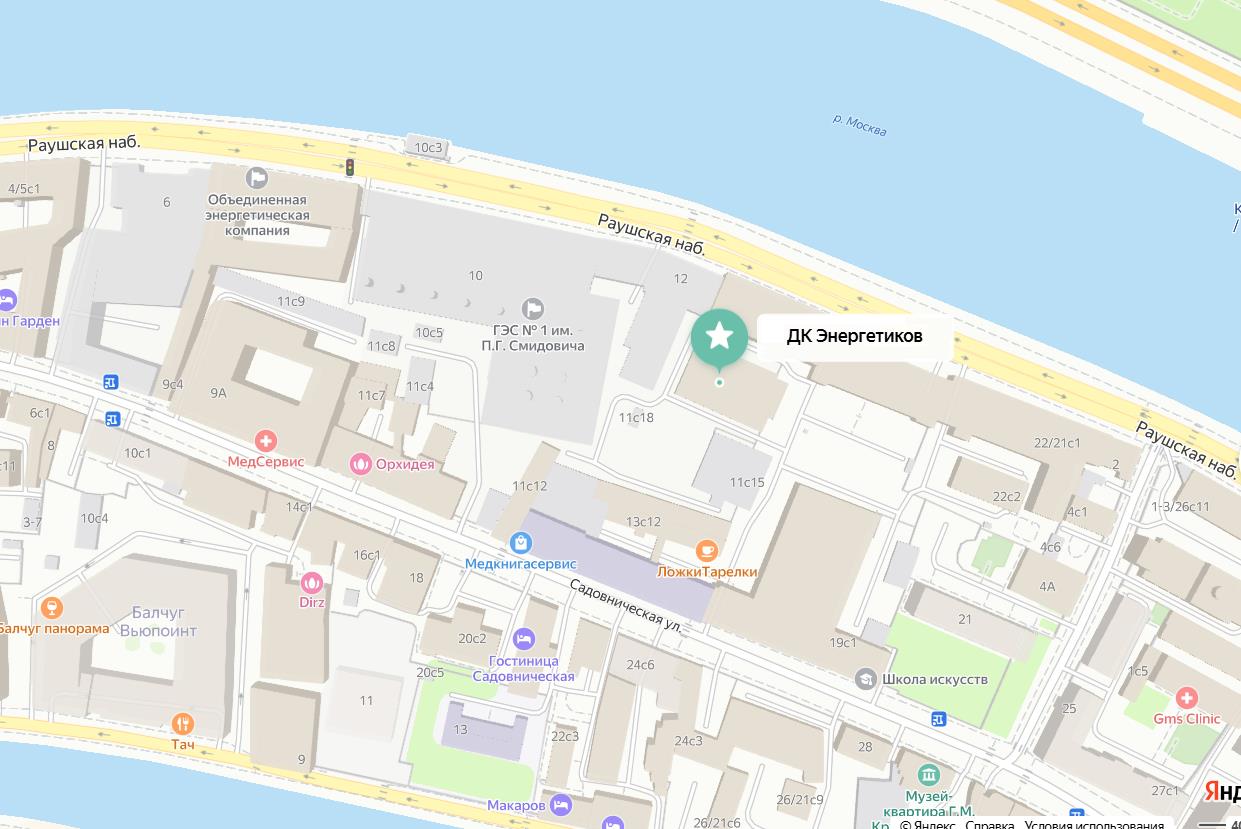

Карта расположения ДК Энергетиков, адрес: Раушская набережная, д. 14

После революции 1917 года все имущество «Общества электрического освещения 1886 года» было национализировано, в том числе и Раушская электростанция (переименованная в Первую Московскую Государственную электрическую станцию). В начале 1920-х годов при заводах и фабриках стали активно организовывать рабочие клубы, которые были призваны стать центром профессиональной и производственной жизни предприятия. Это было место для проведения досуга, а также для политического и профессионального образования рабочих.

В 1919 году активисты ГЭС-1 предприняли первые попытки организовать такой рабочий клуб при станции. Его удалось расположить в помещении заводского комитета (профсоюзной организации). По воспоминаниям одного из инициаторов создания рабочего клуба С.П. Васильева, «решено было на первых порах устроить читальню и небольшой буфет, по возможности, с бутербродами. Мне живо вспоминается, как в те голодные годы бойко распродавались бутерброды с селедкой и красной икрой, а с колбасой или с сыром – весьма редко». Когда посещаемость клуба возросла, обустроили сцену, на которой ставились спектакли, концерты и читались лекции. И все же поиски более подходящего помещения продолжались. Так обратили внимание на дом № 14 на Раушской набережной, расположенный вплотную к территории электростанции. По официальной версии, в особняке обнаружили белогвардейскую организацию, которая скрывалась под вывеской «Лиги спасения детей». После конфискации здание отошло для нужд рабочего клуба.

На должность заведующего клубом пригласили В.Н. Суханова. 8 октября 1920 года на заседании культурно-просветительской комиссии был принят первый план по клубной работе. А уже через месяц, 20 ноября 1920 года, состоялось официальное открытие клуба «Красный луч». Рабочие посещали лекции деятелей культуры и науки, смотрели кинофильмы, проводили время в библиотеке и кружках. В 1922 году клуб стал объединенным рабочим клубом МГЭС-1 (электростанции) и МОГЭС (Московское объединение государственных электростанций – орган управления электростанциями).

В 1920-е годы проводилась реконструкция всего комплекса сооружений ГЭС-1, в том числе и здания клуба. Известно, что проектной частью руководил архитектор И.В. Жолтовский, который привлек к работе своих студентов из ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские) А.К. Бурова, С.Н. Кожина, И.Н. Соболева. Предположительно, один из студентов, архитектор Сергей Кожин, разработал проект обновления рабочего клуба в стиле конструктивизм (элементы сталинского ампира появились на фасаде здания только в послевоенные годы).

«Красный луч» стал одним из самых знаменитых московских рабочих клубов. При клубе работали библиотека им. Тимирязева и библиотека массовой книги. Более 650 человек занимались в 20 кружках клуба. Здесь работали кружки художественного чтения, драматургов, воздушного спорта, драматический, шахматный, фотокружок, спортивный, играли домристы и духовой оркестр. Были и детские кружки, которые с 1922 года объединили в отдельный клуб «Алая зорька», находившийся по адресу Садовническая улица, д. 19. К 1923 году клуб посещали до 250 ребят. Занятия проходили 4 раза в неделю. В клубе работали библиотека, читальня и кружки: спортивный, переплетчиков, музыкальный, рисовальный, хоровой, юных натуралистов, драматический, но самым популярным стал детский кружок электротехников.

Летом работа клуба переносилась в сад во дворе электростанции. Там же была устроена открытая сцена и поставлены скамьи для зрителей на 400–500 человек. Все лекции, доклады, беседы и постановки проводились в саду. На специальной площадке играли в крокет, городки и кегли. Для более серьезной спортивной работы в распоряжении клуба имелась обширная площадка на Краснохолмском мосту, где занимались гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой, футболом и баскетболом. Клуб владел несколькими лодками, которые широко использовались для гребного спорта и прогулок. Драмкружок клуба, помимо частых выступлений в саду, проводил постановки в подшефной деревне Шебанцево и в подшефном 4-м Сокольническом госпитале. Пользовались популярностью и еженедельные загородные экскурсии.

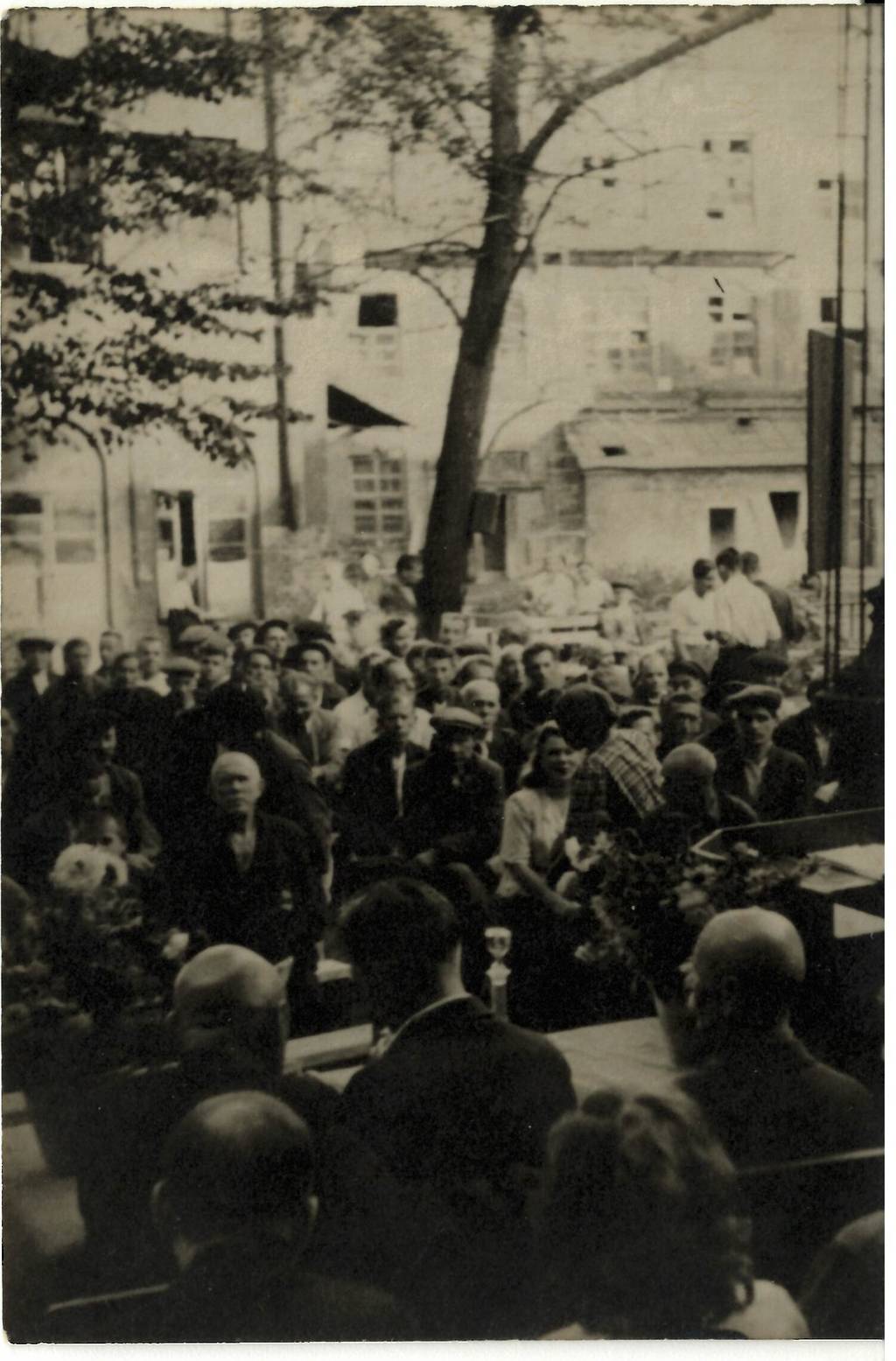

Во дворе ГЭС-1. Архив Музея Мосэнерго и энергетики Москвы

Одним из главных инициаторов создания спортивных секций был заведующий станцией, инженер В.Д. Кирпичников, который сам был прекрасным спортсменом. Кирпичников играл в теннис, хоккей с мячом, волейбол, настольный теннис, бильярд, шахматы, занимался стрельбой и одно время даже увлекался боксом, собирая у себя на квартире любителей-боксеров.

Он организовал во дворе ГЭС-1, над подземными нефтяными баками, теннисную площадку. В первые послереволюционные годы, когда в Москве не работали площадки спортивных обществ, здесь играли лучшие московские теннисисты. В хоккей с мячом Кирпичников начал играть одним из первых в Москве. Вначале на катке у Малого Каменного моста с ним играли разные хоккеисты, но несколько позднее каток перешел к клубу «Красный Луч», и Кирпичников организовал команду из работников станции. Кирпичников был одним из инициаторов создания футбольной команды при клубе и многое сделал для ее развития.

Так, в 1923 году на базе спортивного кружка появился футбольный клуб с одноименным названием «Красный луч», состоящий из сотрудников станции. В 1920–1930-е годы участники клуба периодически использовали название «МОГЭС», иногда возвращаясь к первоначальному названию «Красный луч». С 1926 года футбольная команда выступала в чемпионате Москвы. Среди ее соперников – команды «Локомотив» и «Пищевик» (будущий «Спартак»). В команде с 14 лет играл знаменитый впоследствии футболист Валентин Гранаткин. В чемпионатах Москвы 1928–1932 годов он защищал ворота «Красного луча». В команде выступал и Борис Апухтин, в будущем – заслуженный тренер СССР. В 1930-е годы команда «МОГЭС» выступала в классе "А".

В 1936 году футбольная команда в связи с переходом в одноименное Добровольное спортивное общество профсоюза рабочих электростанций стала называться «Энергия» . Клуб принимал участие в Чемпионате Москвы по футболу в 1923, 1926, 1931, 1932 и 1937 годах. Был участником розыгрыша Кубка СССР по футболу в 1936 и 1937 годах. Стал дебютантом чемпионата СССР по футболу 1946 года.

Первый матч Первого чемпионата СССР по футболу. Слева – Валентин Гранаткин, игрок команды Мосэнерго «Красный луч». Ленинград, стадион «Динамо», 22.05.1936

История драматического кружка началась в 1919 году, когда не было еще даже помещения для репетиций и выступлений. Группа рабочих, не знакомая еще с основами сценического ремесла, захотела стать актерами и начала работу с произведениями Гоголя, Островского, Чехова, Мольера. В 1922 году драматическим кружком руководил актер дореволюционного кино, артист Малого театра В.В. Максимов. Он поставил на сцене клуба пьесу «Пять Октябрей», посвященную пятилетию Октябрьской революции. Кроме того, были поставлены спектакли «Проделки Скапена», «Вредный элемент», «Бабья бригада», «Миллион терзаний», «Цвета защиты», «Дорога цветов», «Шпион», «Два груза», «Ножи», «На западе бой» и др.

Иногда театры проводили в «Красном луче» репетиции и первые пробные постановки (например, Театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов, МГСПС). А в 1929 году балет Большого театра организовал в клубе черновую репетицию своей новой работы «Футболист». Постановщики рассказали собравшимся план балета, зачитали либретто и отдельные моменты проиллюстрировали на сцене. В газете «Рабочий и искусство» № 4 подробно описывается эта репетиция: «Декораций, костюмов, оркестра и кулис не было. Рядом с пианистом сидел дирижер и сердито махал руками, по сцене двигались актеры в балетной прозодежде, на авансцене стоял постановщик и кричал в зал: «Здесь будет стадион! Здесь будет универмаг!» Сотрудников МОГЭС «Футболист» не удовлетворил, что они и высказали на обсуждении после просмотра».

Владимир Маяковский

В том же году в «Красном луче» выступил Владимир Маяковский. По воспоминаниям очевидца событий В.Д. Дувакина, вместе с Маяковским на сцену клуба вышел комсомолец, который от лица публики попросил не высмеивать слушателей, а только прочитать свои революционные стихи. Говорят, в тот раз Маяковский читал значительно хуже, чем обычно, без увлечения и подъема. Читал, очень стараясь быть понятным. А после выступления был недоволен собой: «Как страшно и трудно, оказывается, когда к тебе хорошо относятся, это еще хуже, чем когда к тебе относятся плохо. Он (комсомолец) мне не дал ни говорить, ни шутить, ни резвиться. Я должен был думать о каждом слове, как бы их не обидеть, а так вообще жить очень трудно и неинтересно».

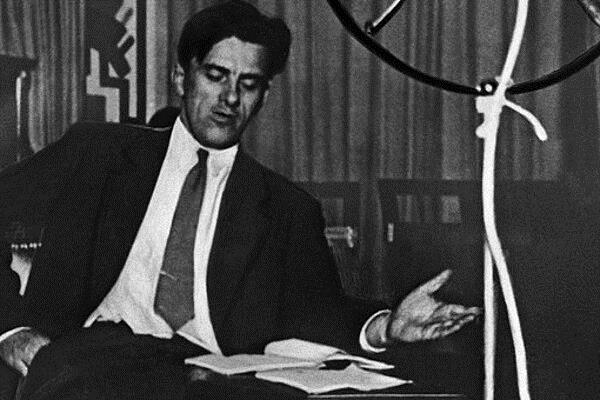

Валентин Плучек

В 1930-е годы в драматическом кружке работали актеры из ведущих театров. Один из них – Валентин Плучек – советский и российский театральный режиссер и актер, народный артист СССР. В 1932 году, работая в Театре им. Мейерхольда (ГосТиМ), он организовал собственный театр (ТРАМ) на основе самодеятельного театрального коллектива Электрозавода. В 1933 году театр переехал в клуб «Красный луч» и был преобразован в отраслевой ТРАМ электриков. Так ТРАМ электриков стал по сути одним из кружков клуба «Красный луч». Раз в месяц трамовцы устраивали «лучезарник» (название было образовано по названию клуба). А сам клуб в то время даже иронически называли «Красный Плуч» по фамилии Плучека. В 1933 году в ТРАМе было 50 человек. В кружке они осваивали такие дисциплины, как биомеханика, танец, техника речи, акробатика, история театра.

С 1932 года при клубе работал и кружок драматургов под руководством Анатолия Глебова (автор пьес «Загмук», «Рост», «Инга», «Галстук», «Утро» и др.). Для членов кружка читали лекции по истории театра, технике драмы, работали литконсультации, на которых участники получали подробную оценку своих произведений.

В разгар Большого террора московский театральный ландшафт был сильно опустошен и вычищен. Театры массово уничтожались: закрыли Государственный театр им. Мейерхольда, МХАТ Второй, студию Алексея Дикого, латышский театр «Скатуве» и др. В феврале 1938 года закрыли и ТРАМ электриков. Актеры стали писать письма «наверх», но изменить решение не получилось.

В годы Великой Отечественной войны в клубе «Красный луч» был организован пункт всеобуча (система обязательной военной подготовки) для энергетиков. При этом общественно-культурная работа не прекращалась. Известный драматург Виктор Розов работал в военные годы в театре, располагавшемся в клубе.

О послевоенных десятилетия в работе клуба известно не так много. Продолжали свою работу студии и кружки, в которых нередко работали известные деятели культуры и искусства. В 1950-е годы особой популярностью пользовалась художественная студия, в которой преподавал известный график Даниил Даран.

.jpg)

.jpg)

Занятия в Дом Культуры Энергетиков, 1952 год

«Вторая жизнь» клуба «Красный луч», который со временем стал называться Дом Культуры Энергетиков, пришлась на 1970-е годы. К этому времени клуб уже не пользовался такой популярностью как в довоенные годы. Руководство Мосэнерго посчитало, что необходимо по-новому переосмыслить работу клуба, чтобы привлечь к нему молодежь и работников станции. Тогда заместитель управляющего Мосэнерго Виктор Евстафьевич Леонов предложил сотруднице Мосэнергопроекта Надежде Львовне Оспановой, которая отвечала за культмассовую работу, придумать для ДК зрелищные мероприятия. Оспанова придумала организовать ежемесячный устный журнал «Орбита». Такие вечера стали проводиться в клубе с осени 1970 года и приобрели большую популярность. Клуб стал центром музыкальной жизни в Москве – в нем проходили концерты московских рок-групп, бардов и поэтов-шестидесятников.

По воспоминаниям Надежды Львовны, вечера организовали один раз в месяц. В начале приглашали выступить кого-то из радиокомитета. Приходили международные комментаторы, Юрий Визбор рассказывал о своих поездках. Потом была театральная часть – выступали ведущие артисты московских театров: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Зиновий Высоковский. И завершался вечер музыкальной частью, на которую приглашали группы со всей Москвы. На сцене клуба репетировали свои выступления группы «Цветы», «Скоморохи», «Второе Дыхание», «Машина Времени», «Рубиновая атака», «Сокол», «Аргонавты», «Блики», «Миражи», «Славяне», выступал Владимир Высоцкий.

Александр Градский вспоминал, как однажды он проникал на собственный концерт через второй этаж. Перед самым выступлением он решил сбегать в булочную за хлебом, а поскольку было воскресенье и магазины поблизости не работали, пришлось бежать далеко, к Дому на Набережной. Когда Градский возвращался обратно, у ворот ДКЭ уже собралась приличная толпа. Пробиться к дверям не было никакой возможности. «Я — Градский!» — кричал Градский, на что ему вполне резонно отвечали: «Мы тут все Градские!» (Поскольку по телевизору тогда рок-звезд не показывали, то далеко не все поклонники рока знали в лицо своих кумиров.) Пришлось Александру Борисовичу проникать в ДК Энергетиков через женский туалет на втором этаже, куда он забрался по водосточной трубе.

Дом энергетиков на Раушской набережной, 1997 год

Никаких афиш, извещающих о выступлениях молодых исполнителей, в то время не было. Единственное объявление висело в вестибюле Управления Мосэнерго, а вся информация о концертах передавалась устно. При этом вокруг вечеров всегда был большой ажиотаж, концерты собирали толпы зрителей. В те годы мест для проведения таких концертов было мало, а желающих послушать музыку – много. Все они устремились в ДК. Но зал был рассчитан всего лишь на пятьсот мест, билетов катастрофически не хватало. Большую часть билетов забирали управления Мосэнерго и Мосэнергопроекта. Часть билетов отдавали в энергетический техникум, в Московский энергетический институт и другие ВУЗы, которые готовили кадры для Мосэнерго. В день проведения устных журналов Дом Культуры Энергетиков напоминал осажденную крепость. Иногда люди стояли по два-три часа в надежде попасть на концерт любимой группы. Со временем перекупщики стали спекулировать билетами на концерты, продавая их за три с лишним рубля вместо 50 копеек. Это вызвало большую критику руководства, и вечера-концерты журнала «Орбита» пришлось прекратить. Журнал просуществовал шесть лет. После завершения истории «Орбиты» в ДКЭ продолжили проводить встречи, юбилеи и концерты самодеятельности Мосэнерго.

В 1970–80-е годы в клубе проходили творческие встречи с киноактерами и с коллективами театров Москвы. Выступали Сергей Юрский, Михаил Козаков, Александр Михайлов, Людмила Гурченко, Элина Быстрицкая и другие артисты. В ДК праздновали День Энергетика, отмечали юбилейные даты предприятий Мосэнерго. Популярностью пользовались вечера «Кому за 30», где можно было посмотреть небольшой концерт, отдохнуть в кафе и завести новые знакомства. Продолжали работу кружки художественной самодеятельности. Действовали взрослая и детская ИЗО-студии, народный поэтический театр «Взгляд», вокальный коллектив, танцевальные коллективы (бальные танцы, эстрадные, фламенко).

Трубы ГЭС-1, вид на ДК Энергетиков, 1968 год

В 1982–1985 годах был проведен капитальный ремонт здания клуба. Полностью заменили световое и звуковое оборудование, мебель. Ежегодно проводился косметический ремонт, закупались музыкальные инструменты, шились театральные костюмы, изготавливались декорации.

Позднее Дом Культуры Энергетиков возглавил новый директор – Сергей Борисович Ершов, заслуженный работник культуры РФ, выпускник ГИТИСа. В ДКЭ у него получилось осуществить свою мечту – создать собственный театр «На Раушской».

.jpg)

Сергей Борисович Ершов

Сергей Борисович вспоминал, что репертуар театра был очень разнообразный: «Конец Хитрова рынка» А. Безуглова; «Мой бедный Марат» А. Арбузова; «Прощание в июне» и «Утиная охота» А. Вампилова; «Гори, звезда моя, не падай» С. Есенина; «Вдоль обрыва» В. Высоцкого.

В начале 1990-х годов была большая нехватка детских спектаклей. Тогда в театре переключились на детский репертуар. Поставили спектакли «Аленький цветочек», «Принцесса и свинопас», «Буратино», «Кот в сапогах», «Золушка» и др. Спектакли при полном аншлаге игрались трижды в день каждые выходные.

С 1985 года ежегодно проводилась Новогодняя кампания для детей сотрудников Мосэнерго. Представления шли три раза в день с 25 декабря по 10 января из-за большого потока желающих.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

7-й фестиваль художественной самодеятельности Мосэнерго в ДКЭ, март 2002 года

Запоминающимися событиями 1996–2008 годов стали Фестивали художественной самодеятельности предприятий Мосэнерго, организованные благодаря усилиям заместителя генерального директора Мосэнерго по кадрам (1982–2001) Юрия Николаевича Вавилова. В ежегодном Фестивале искусств принимали участие художественные коллективы предприятий. Члены жюри просматривали номера разных жанров и отбирали лучших для заключительного концерта Фестиваля. По воспоминаниям Ю.Н Вавилова, со временем заключительные концерты детской и взрослой программ пришлось проводить по-отдельности из-за большого количества желающих. В Фестивале искусств 2005 года приняли участие 1 600 человек из 26 филиалов Мосэнерго.

Члены жюри Фестиваля искусств Мосэнерго: А.К. Зубарева, А.Б. Голиков, Г.А. Филимонов,

Н.Г. Павлова, А.А. Варламов, М.С. Евтеева, 1996 год

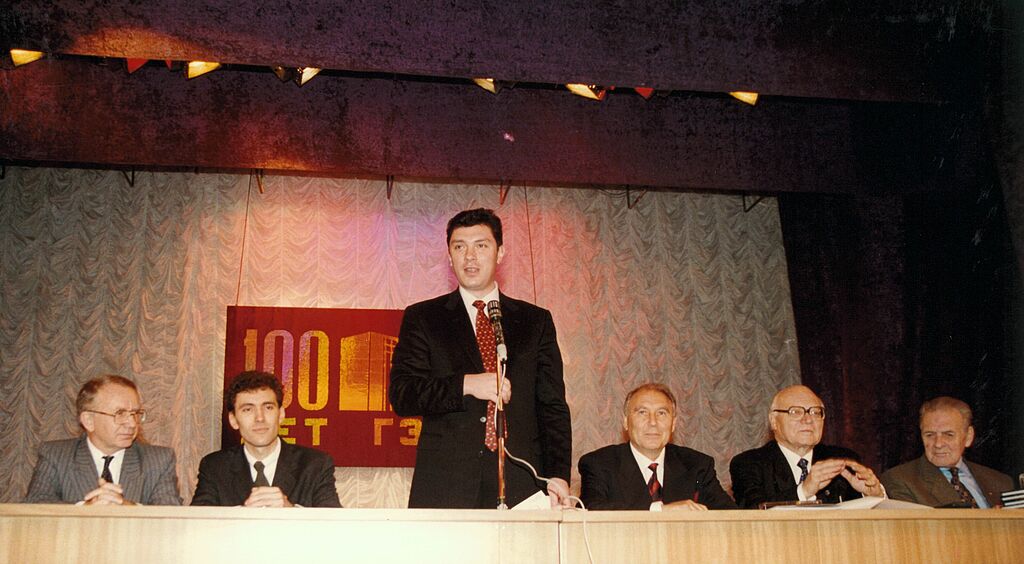

Первый заместитель председателя Правительства РФ Борис Немцов поздравляет коллектив ГЭС-1 со 100-летием станции. ДК Энергетиков, 1997 год. В президиуме: В.В. Кудрявый, Б.А. Бревнов, Б.Е. Немцов, В.Я. Овчарек, Н.И. Серебряников, М.А. Лапир.

В начале XXI века российская электроэнергетика претерпевала большие изменения. В апреле 2005 года, в ходе реформирования, ОАО «Мосэнерго» — крупнейшая на тот момент вертикально-интегрированная региональная энергетическая компания России — было разделено на 14 самостоятельных компаний по видам деятельности: генерация, передача электроэнергии, сбыт, энергоремонт и т. д. Мосэнерго сохранило за собой производство электроэнергии и тепла, сосредоточившись на развитии генерации.

В апреле 2008 года по решению «Газпрома», владельца контрольного пакет акций ОАО «Мосэнерго», Дом Культуры Энергетиков был закрыт. В наши дни в здании располагается Театр-студия института русского театра (Театр-студия ИРТ), созданный в 2010 году. В студии проходят благотворительные концерты и спектакли, а также показы дипломных работ молодых актеров.

Но традиция Фестивалей искусств продолжается: 19 декабря 2023 года на сцене концертного зала «Москва» парка развлечений «Остров мечты» состоялся Первый фестиваль творческих коллективов ПАО «Мосэнерго» «Зимние сезоны». Это событие объединило подведение итогов года, награждение лучших работников и филиалов и гала-концерт с участием самых талантливых сотрудников компании.

Источники:

Андреев Г.Л. Прорыв: московская энергетика. Хроника на фоне эпохи: в 3 т. – Москва, 2021.

Марочкин В.В. ДКЭ – легенда московской рокенрольной тусовки. Часть 1: «Начало 70-х»; Часть 2: «Теперь здесь только театр», 2007.

Ершов С.Б. Воспоминания директора Дома Культуры Энергетиков, рукопись, 2024.

Вавилов Ю.Н. Полвека в энергетике. – Москва, 2019.

Машукова А.В. Арбузовская студия: самозарождение театра // Шаги/Steps. Т. 5. № 4. 2019. С. 36-54.

Андреев Г.Л. ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича.

Очерк подготовила Шуленина Юлия