М.Г. ПЕРВУХИН – ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Михаил Георгиевич Первухин принадлежал к поколению молодежи 1920-х годов, современников В.И. Ленина. Ленинский призыв к молодежи «учиться, учиться и учиться», посвятить себя делу «электрификации всей страны» М.Г. Первухин воспринял как личное обращение к нему. Его мечтой стало получить профессию инженера-энергетика и участвовать в реализации грандиозного ленинского плана электрификации Страны Советов.

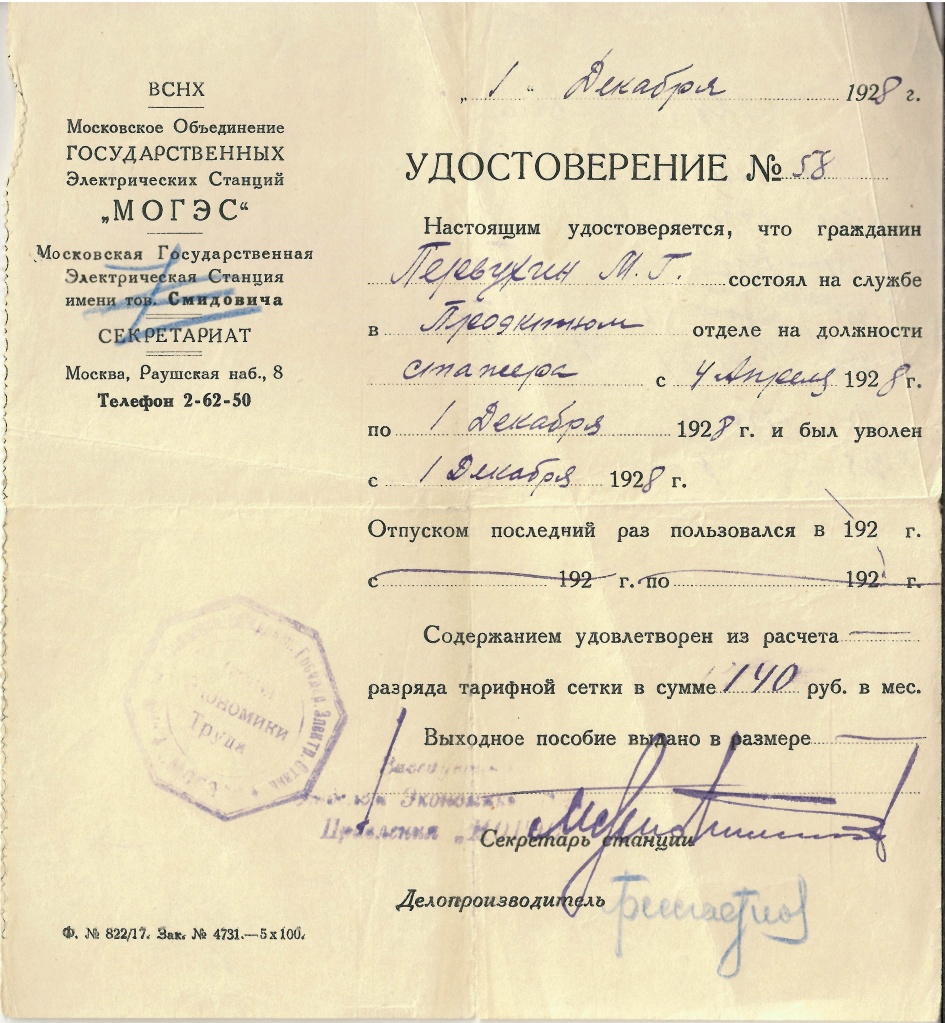

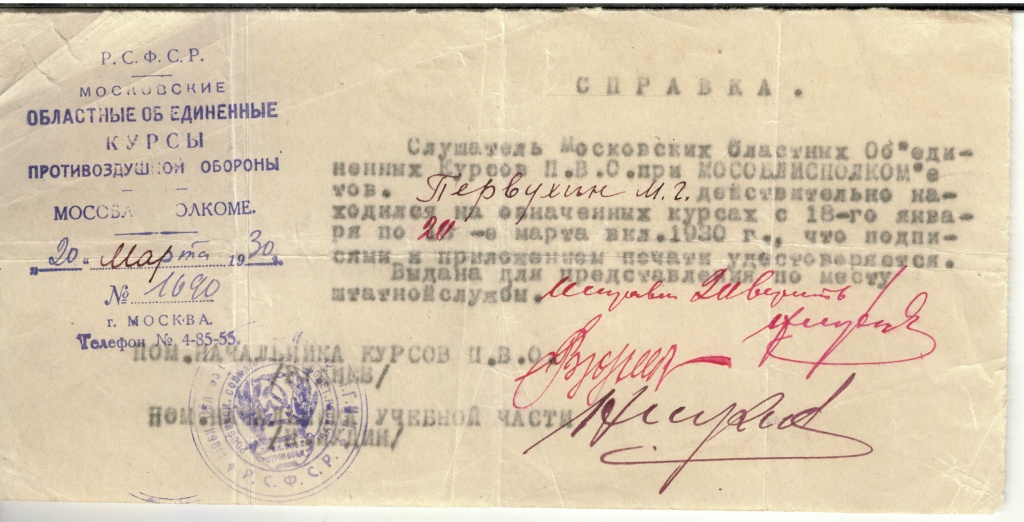

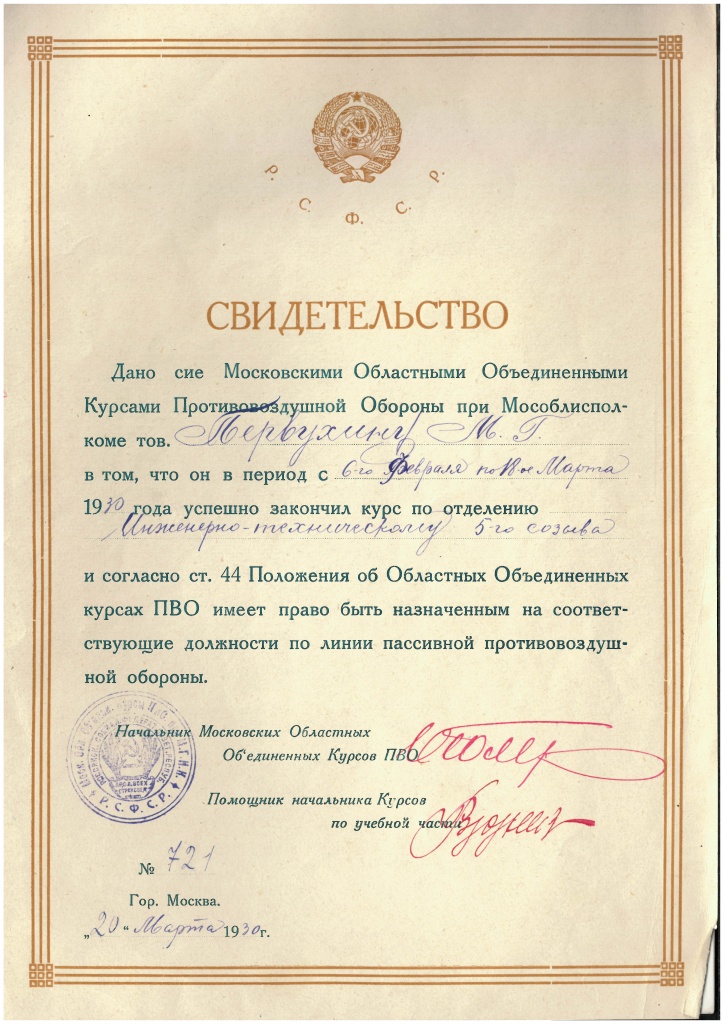

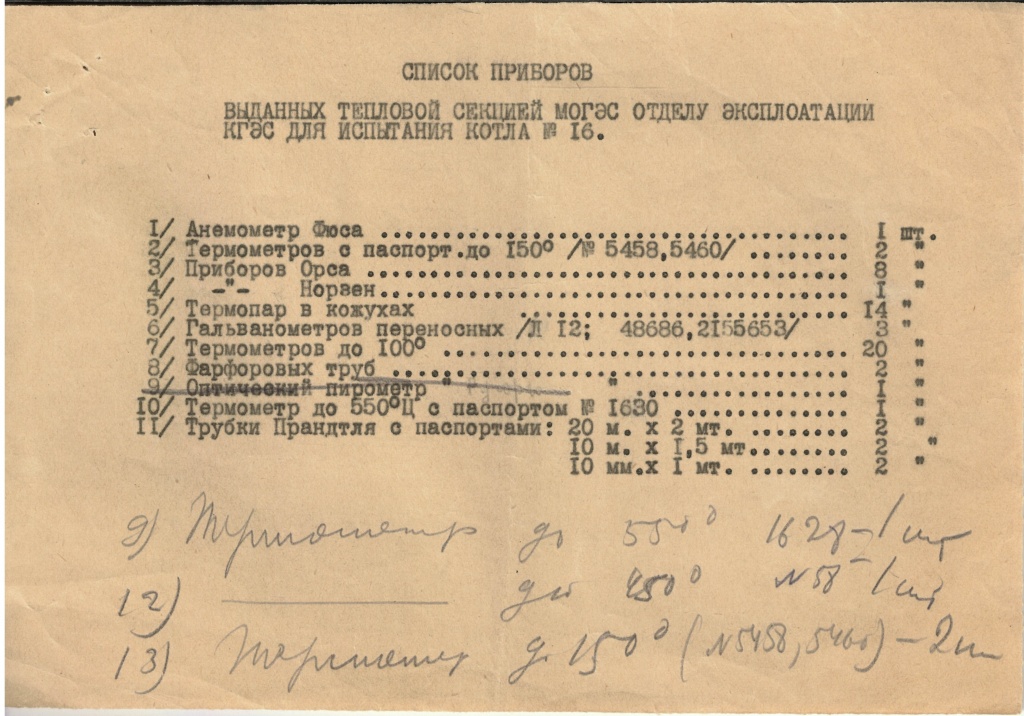

Михаил Первухин родился в Юрюзанском Заводе Уфимской губернии в семье кузнеца, русский. С 1911 по 1918 года учился в земской школе г. Юрюзани. 14 июля 1919 года вступил в комсомол и был избран членом городского комитета комсомола г. Златоуста. Вел активную общественную работу. С августа по октябрь 1919 года работал в комиссии по учету и распределению брошенного имущества буржуазии в г. Златоусте, был делегат губернской комсомольской конференции. В 1920 году был слушателем курсов внешкольных инструкторов, а потом и внешкольным инструктором Районного отдела Народного образования в г. Юрюзань. В его полномочия входили работы по организации библиотек, кружков по борьбе с безграмотностью. С 1919 по 1922 год учился в вечерней школе г. Златоуст, избран секретарем комсомольской ячейки. В 1919 году вступил в РКП(б). Работал экспедитором редакции газеты «Борьба». С января по ноябрь 1921 года был ответственным секретарем газеты «Пролетарская мысль» (в прошлом газета «Борьба»), г Златоуст. С декабря 1921 года по апрель 1922 года — член Бюро Златоустовского уездного комитета комсомола, заведующий отделом политического просвещения и заместитель секретаря Златоустовского уездного комитета РКП(б). В августе 1922 года отправлен на учебу по путевке Златоустовского профсоюза металлистов в Московский экономический институт им. Карла Маркса (ныне - Российский экономически университет имени Г. В. Плеханова), где в октябре 1929 года окончил электропромышленный факультет по специальности «инженер-электрик». С марта по декабрь 1928 года - стажер-конструктор Проектного отдела МОГЭС. С ноября 1929 года по май 1930 года - инженер теплового сектора МОГЭС.

Михаил Первухин родился в Юрюзанском Заводе Уфимской губернии в семье кузнеца, русский. С 1911 по 1918 года учился в земской школе г. Юрюзани. 14 июля 1919 года вступил в комсомол и был избран членом городского комитета комсомола г. Златоуста. Вел активную общественную работу. С августа по октябрь 1919 года работал в комиссии по учету и распределению брошенного имущества буржуазии в г. Златоусте, был делегат губернской комсомольской конференции. В 1920 году был слушателем курсов внешкольных инструкторов, а потом и внешкольным инструктором Районного отдела Народного образования в г. Юрюзань. В его полномочия входили работы по организации библиотек, кружков по борьбе с безграмотностью. С 1919 по 1922 год учился в вечерней школе г. Златоуст, избран секретарем комсомольской ячейки. В 1919 году вступил в РКП(б). Работал экспедитором редакции газеты «Борьба». С января по ноябрь 1921 года был ответственным секретарем газеты «Пролетарская мысль» (в прошлом газета «Борьба»), г Златоуст. С декабря 1921 года по апрель 1922 года — член Бюро Златоустовского уездного комитета комсомола, заведующий отделом политического просвещения и заместитель секретаря Златоустовского уездного комитета РКП(б). В августе 1922 года отправлен на учебу по путевке Златоустовского профсоюза металлистов в Московский экономический институт им. Карла Маркса (ныне - Российский экономически университет имени Г. В. Плеханова), где в октябре 1929 года окончил электропромышленный факультет по специальности «инженер-электрик». С марта по декабрь 1928 года - стажер-конструктор Проектного отдела МОГЭС. С ноября 1929 года по май 1930 года - инженер теплового сектора МОГЭС.

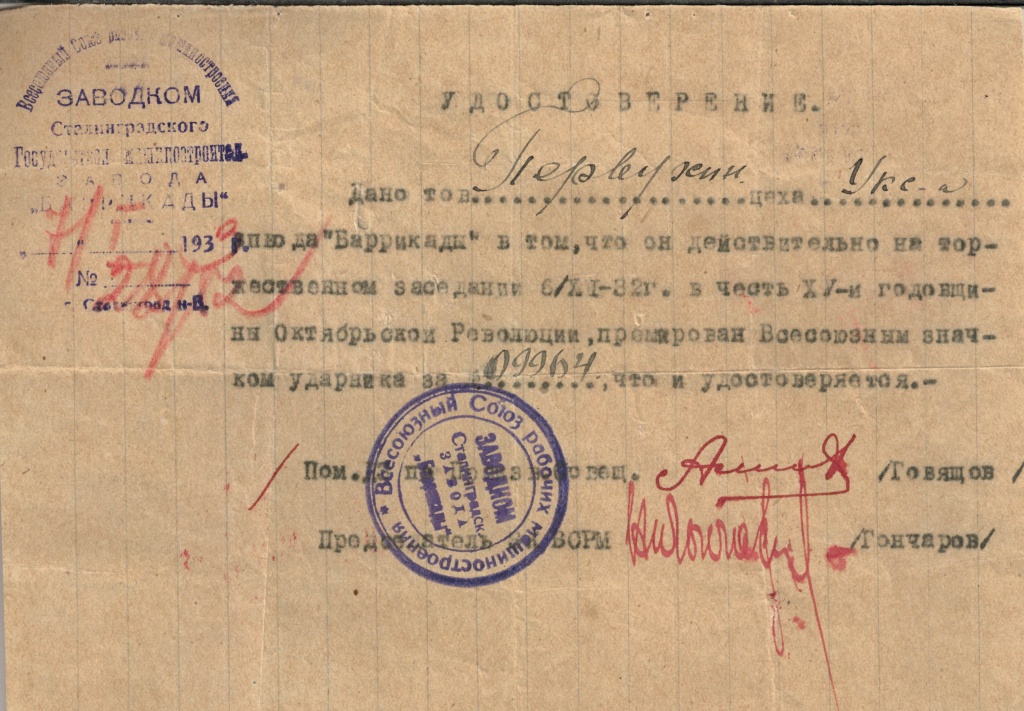

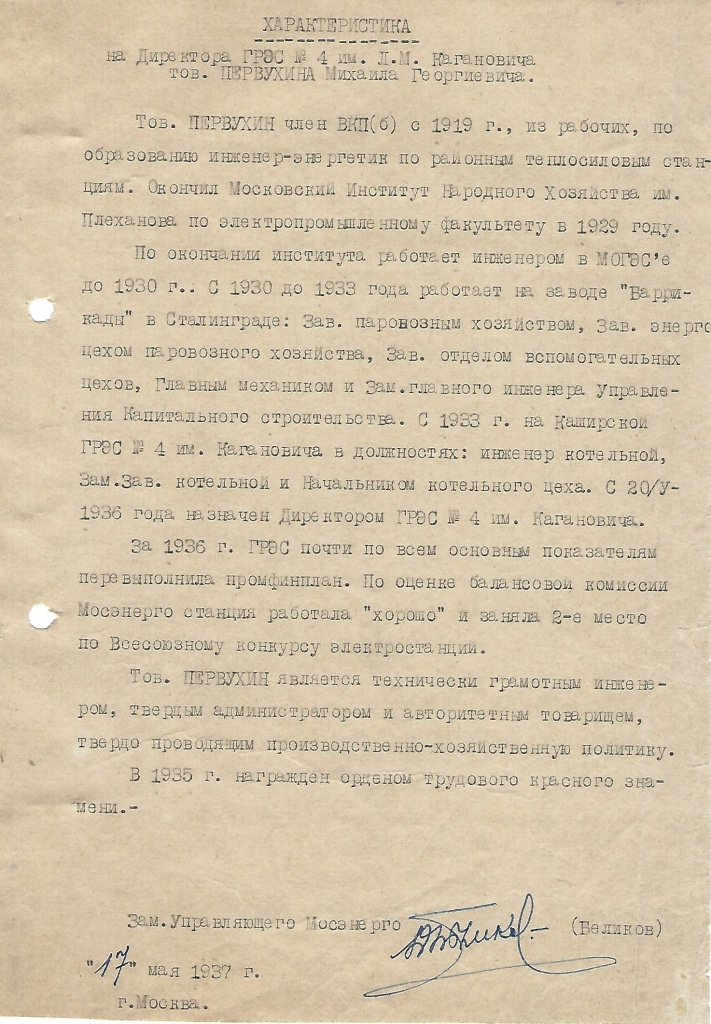

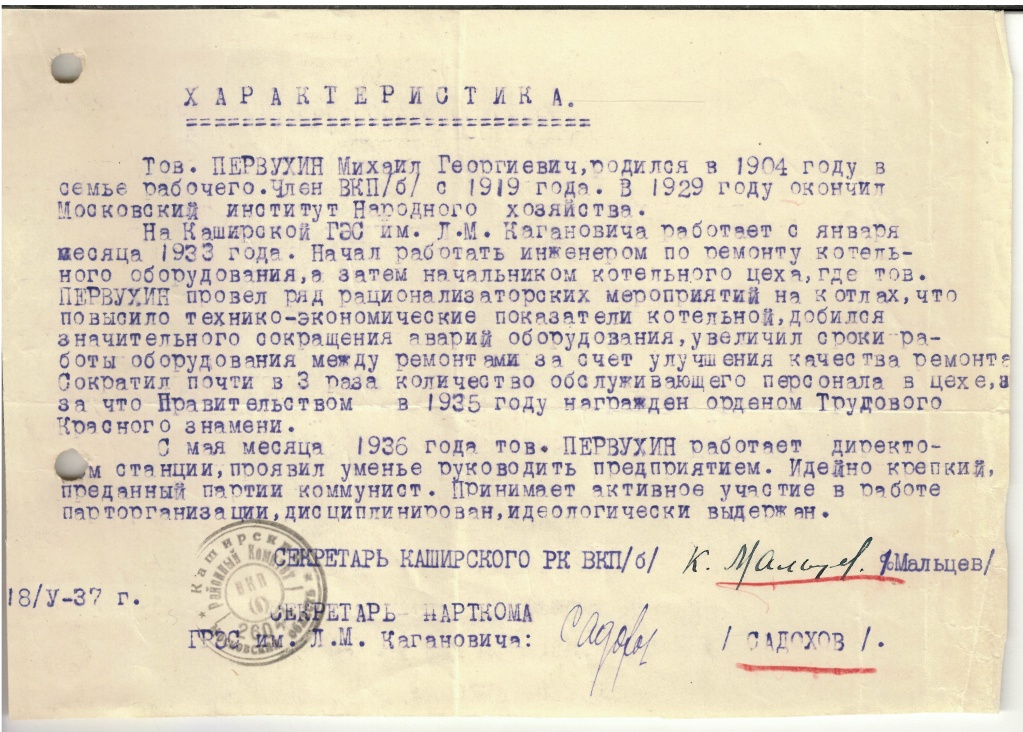

Получив диплом инженера-энергетика в 1929 году, М.Г. Первухин вначале осваивает свою профессию в МОГЭС (Мосэнерго), а затем на машиностроительном заводе «Баррикады» в г. Сталинграде, где быстро становится заместителем главного инженера завода. Однако в январе 1933 года его внезапно переводят на Каширскую ГРЭС-4 в котельный цех инженером. Среди электростанций Московского региона Каширская ГРЭС-4 отличалась частой аварийностью и невыполнением плановых заданий по выработке электроэнергии. Частые аварии в котельной электростанции в основном происходили по причине неумелого сжигания низкосортного подмосковного угля. Аварийная работа котельного цеха не позволяла выдавать электростанции установленный план выработки электроэнергии. Не добавляло оптимизма и то, что по идеологическим установкам 1930-х годов аварии, технические просчеты, недосмотр за оборудованием обязательно связывали с деятельностью «вредителей и врагов социализма», которых необходимо было выявить и сурово наказать, вплоть до смертной казни. Работа Каширской ГЭС была на постоянном контроле Московского городского и областного комитетов ВКП(б) и их руководителя – Л.М. Кагановича. Директором Каширской ГЭС в то время был В.В. Вахрушев, партийный выдвиженец, без образования и опыта работы в энергетике. В оправдание аварийной работы электростанция докладывала в партийные органы: «без аварий работать невозможно, что аварии неизбежны».

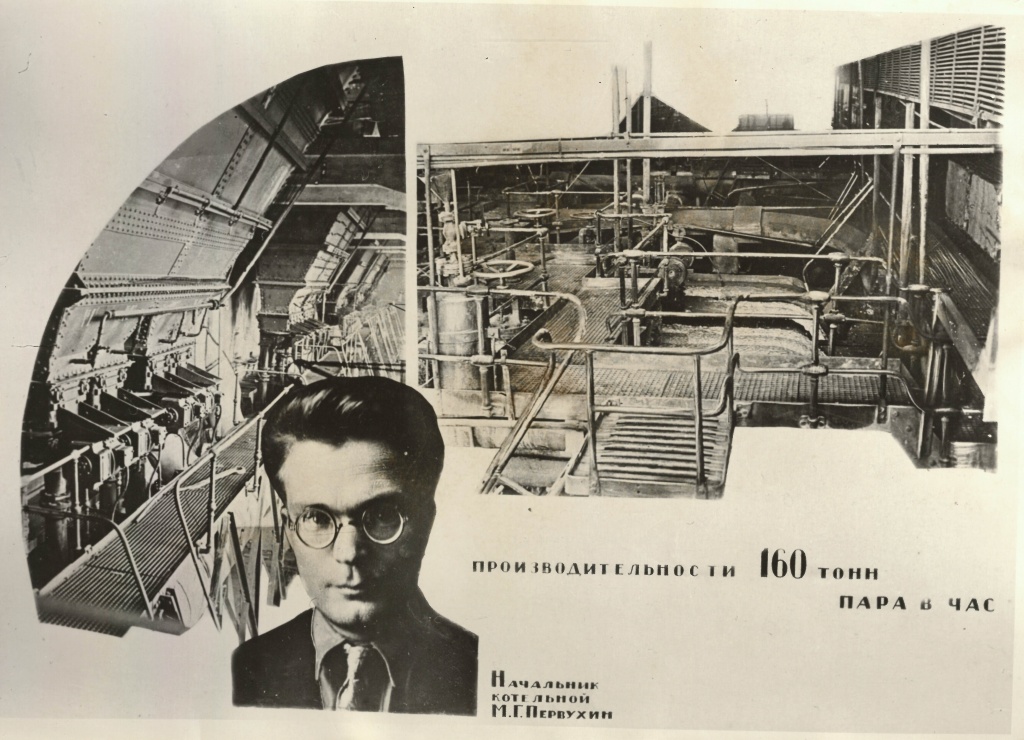

М.Г. Первухин мужественно принимает обязанности инженера котельного цеха. Он вспоминал: «В котельной было установлено 12 паровых котлов различных фирм, оборудованных цепными решетками для слоевого сжигания кускового подмосковного угля. В котельной были очень тяжелые условия работы, т.к. сернистые газы в большом количестве выбрасывались из топок в помещение. Кочегарам, шурующим уголь на решетках, приходилось очень тяжело, но они самоотверженно работали, гордясь тем, что работают на первой электростанции, построенной по Ленинскому плану электрификации».

Первым делом М.Г. Первухин разбирается в причинах аварий в котельном цехе, не обращая внимание на принятые там объяснения: «вредители», не тот уголь, не те котлы. После необходимых расчетов он готовит рационализаторские предложения по совершенствованию технологии сжигания бурого угля. Аварии в большинстве случаев происходили по причине неконтролируемого образования габаритных наростов шлака в печах. Наросты шлака были трудоемки в очистке, при падении повреждали конструкцию котла. Рационализаторские предложения М.Г. Первухина включали: изменение схем экранирования котлов при сжигании угля; замену материалов внутренней облицовки котлов; изменение режима сжигания угля и подачи воздуха; контроль за влажностью подаваемого в топку угля. Внедрение его рационализаторских предложений дает результат – шлак в котлах принимает форму золы, число рабочих, занятых чисткой котлов, сокращается в 3 раза, срок службы печей без ремонта увеличивается, а аварии прекращаются. Но самое главное – стабильная подача пара от котельной к турбинам – позволяет электростанции наконец-то выйти на проектную мощность. Каширская ГРЭС становится лучшей в Московском регионе и в 1934 году получает первое место на Всесоюзном конкурсе электростанций. В июле 1935 года работники электростанции были отмечены наградами, М.Г. Первухина получил орден Трудового Красного Знамени.

Рационализаторский почин М.Г. Первухина получает поддержку секретаря Московского городского и областного комитетов ВКП(б) Л.М. Кагановича и перерастает во Всесоюзное стахановское движение рационализаторов на электростанциях. В 1935 году Михаил Георгиевич назначается начальником котельного цеха, а через год – директором Каширской ГРЭС-4.

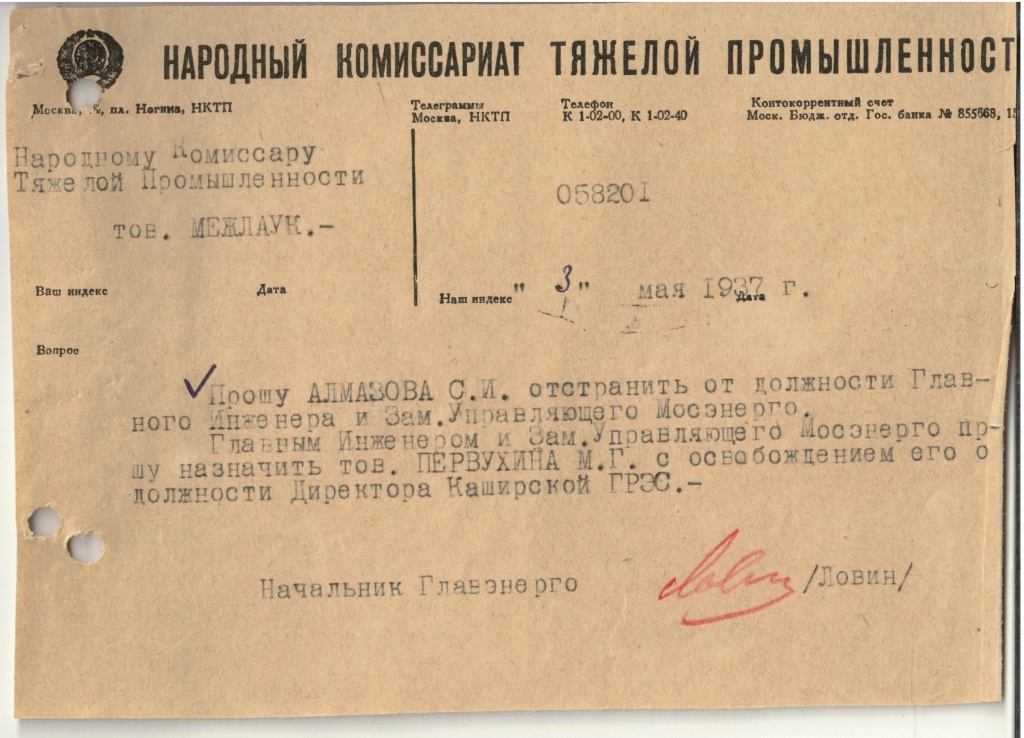

В 1936 году в число «вредителей» и «врагов народа» попадает управляющий Мосэнерго В.С. Матлин, во главе Мосэнерго оказывается В.В. Вахрушев, но в 1937 году его должность занимает Михаил Георгиевич Первухин. Он сразу же начинает активную перестройку работы электростанций Московского региона, применяя новейшие знания планового управления энергетикой. Среди его учителей был выдающийся ученый-организатор Г.М. Кржижановский.

М.Г. Первухин вспоминал: «Мне посчастливилось не раз встречаться с этим замечательным человеком (Г.М. Кржижановским) в студенческие годы. Впервые я познакомился с ним в 1925 году. Мне как секретарю электро-промышленного факультета, было поручено партийной организацией факультета посоветоваться с Глебом Максимилиановичем о принципах подготовки инженеров-энергетиков и обсудить приглашение для преподавания основных предметов специалистов, имеющих тесную связь с промышленностью и энергетикой. Нас, студентов, беспокоили недостатки, имевшие место в нашей учебе, в частности, квалификация некоторых преподавателей. Я позвонил по телефону Глебу Максимилиановичу и попросил разрешение с ним встретится. Он пригласил меня прийти к нему на квартиру (ул. Осипенко, д.30) утром в воскресный день. В назначенный час я был у него, сильно волновался, извинился, что отнимаю его драгоценное время, необходимое для больших государственных дел. С первых же слов, сказанных хозяином, я перестал волноваться и изложил ему вопросы, которые нас беспокоят. Глеб Максимилианович сказал, что понимает нашу тревогу, что надо готовить высокообразованных советских инженеров, целиком преданных делу нашей партии и государству. Он рассказал мне о плане ГОЭЛРО. По многим конкретным вопросам он дал много интересных и полезных советов. В заключение сказал: «Вы – счастливое поколение, вам предстоит воплотить в жизнь ленинский план электрификации страны, построить социализм». Эти слова на всю жизнь врезались в мое сознание».

По меткому выражению М.Г. Первухина, – «старая система управления в Мосэнерго приводила к превращению небольшого короткого замыкания в крупнейшую системную аварию». К недостаткам старой системы управления он относил: несоответствие вырабатываемых энергомощностей потребности в электроэнергии Московской области; расположение генерирующих электростанций без учета районных потребителей электроэнергии; выбор мощности и положения электростанций без обоснования как с точки зрения производства электроэнергии, так и передачи электроэнергии к месту потребления.

Он наметил следующие приоритетные направления перестройки управления электростанциями Мосэнерго:

- внедрение единого технического управления электростанциями;

- разработка и принятие единой технической политики;

- утверждение новых проектов на электростанциях исключительно в строгом соответствии с единой технической политикой;

- перестройка работы Центральной лаборатории экспериментального машиностроения – отказ от индивидуальных договоров с электростанциями, ориентация лаборатории на подготовку предложений по улучшению использования действующего оборудования и предотвращения аварий;

- разделение служб по оперативному и техническому руководству эксплуатации станций;

- разработка нормативов эксплуатации оборудования;

- организация обмена опытом между электростанциями;

- увязка плана строительства и плана эксплуатации на электростанциях;

- подготовка долгосрочного плана развития Мосэнерго с увязкой показателей выработки электроэнергии, в том числе с учетом ввода новых электростанций и сетей, с ожидаемыми изменениями в потреблении электроэнергии.

Программная статья М.Г. Первухина 1937 года определяла важнейшие направления перестройки работы электростанций, топливно-энергетических центров, развития электрических сетей и теплофикации экономических районов на основе принципов централизованного планирования и единой технической политики.

Репрессии 1937 года ширились и коснулись не только работников Мосэнерго, но и вышестоящего Наркомата тяжелой промышленности СССР. Должность начальника Главэнерго этого наркомата оказалась вакантной, и в сентябре 1937 года на эту должность назначают М.Г. Первухина. Через несколько месяцев его повышают до заместителя и Первого заместителя наркома тяжелой промышленности СССР. Теперь под его руководством все электростанции и предприятия энергомашиностроения. С этого времени до конца своей трудовой деятельности М.Г. Первухин был связан (прямо или косвенно) с государственным управления энергетикой страны. Его юношеская мечта юношества – встать у руля «электрификации всей страны» – реализовалась.

В феврале 1938 года в газете «Правда» М.Г. Первухин, оценивая итоги, достижения и трудности развития энергетики за 20 лет советской власти, ставит вопрос о необходимости введения плановых заданий не только по производству, но и распределению электроэнергии. Цена электроэнергии поддерживается государством на низком уровне, и, как следствие, – предприятия не заботятся об экономии электроэнергии. М.Г. Первухин ставит задачу перехода к планированию и экономному расходованию электроэнергии предприятиями, сокращения расхода электроэнергии самими электростанциями. На примере недостатков в работе отдельных электростанций и выделяя как образцовые ГРЭС им. Классона, Шатурскую, Зуевскую и Каширскую ГРЭС, он подчеркивает большое значение стахановского движения рационализаторов, определяет направления развития энергомашиностроения и приборостроения.

В следующем 1939 году на базе наркомата тяжелой промышленности создается наркомат электростанций и электропромышленности СССР. М.Г. Первухин в свои 35 лет становится первым Народным комиссаром (наркомом) электростанций и электропромышленности СССР. В поздравительном письме в связи с назначением М.Г. Первухина наркомом профессор Московского энергетического института С.А. Кукель-Киевский (один из его преподавателей и наставников) писал: «Глубокоуважаемый Михаил Григорьевич! Примите искреннее поздравление и горячие пожелания успеха от старого работника планового энергохозяйства, увидевшего наконец осуществление его многолетней мечты. Создание Наркомата, объединяющего разрозненные части энергохозяйства, включая также энергомашиностроение (котлостроение, турбиностроение), является первой абсолютно необходимой предпосылкой для того, чтобы энергоснабжение СССР было в кратчайший возможный срок приведено в соответствие с потребностями нашей великой страны в переживаемую вами эпоху».

В 1939 году нарком М.Г. Первухин ставит новые задачи энергетикам: увеличение выработки электроэнергии за счет строительства малых и средних электростанций; отказ от строительства новых гигантов энергетики по типу Куйбышевской гидростанции, развитие сети, теплофикация на базе станций нового типа – теплоэлектроцентралей; поддержка стахановского движения в отрасли, ограничение бюрократического аппарата управления и перевод специалистов из административных работников на производство. В плане изменения технической политики в энергетике он ставит задачу повсеместного использования энергетического оборудования высокого давления, технологию перегрева пара, использование новых теплофикационных турбин, автоматизацию работы электростанций и сетевого хозяйства. С учетом новой технической политики и планируемого роста малых и средних электростанций нарком ставит задачи производителям энергооборудования по выпуску нужной номенклатуры котлов, турбин, трансформаторов и средств автоматики. Предложения М.Г. Первухина по развитию энергетики с этого времени фиксируются в программных заявлениях и указаниях руководителей государства – И.С. Сталина и В.М. Молотова.

Руководящий состав Каширской ГЭС, 1937 год. Сидят, слева направо: Н.П. Мамошин (зам. директора) , В.В. Петровский, М.Г. Первухин (директор), А.И. Лежков (гл. инженер), Н.Н. Малютин .( нач. пылезавода), В.А. Молочек (нач. турбин.цеха). Стоят: Г.Д. Чижов.(нач. эл. цеха), Н.В. Тарасов (нач. механ. маст.), Зверев (инженер), К. Рыкалов , А.Ф. Долгов.(инженер), Н.С. Васильев.(инженер).

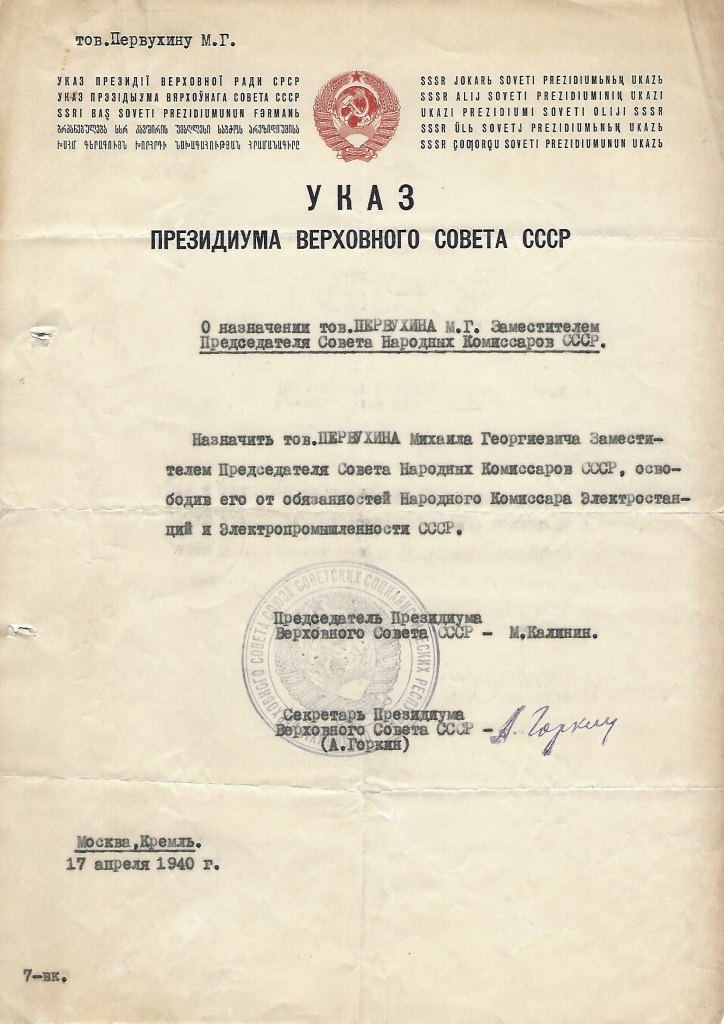

В следующем, 1940 году, наркомат электростанций и электропромышленности СССР разделяется на два отдельных наркомата. М.Г. Первухин продолжает руководить энергетикой страны теперь уже в ранге заместителя Председателя Совета народных комиссаров (СНК) CCCР. В то время, как огромное количество работников и руководителей энергетической отрасли погибает в результате непрекращающихся кампаний доносов и поиска «врагов», М.Г. Первухин последовательно и смело проводит намеченные им в 1937–1939 годы планы развития энергетической отрасли. Это свидетельствует об исключительном таланте М.Г. Первухина как выдающегося организатора и руководителя энергетической отрасли.

С началом Великой Отечественной войны начинается новый этап в энергетике. Немецко-фашистские захватчики разрушили 61 крупную электростанцию, около 10 000 км высоковольтных линий электропередачи, вывезли в Германию 14 000 паровых котлов, 1 400 турбин, 11 300 электрогенераторов. По установленной мощности электростанций СССР был отброшен к уровню 1935 года.

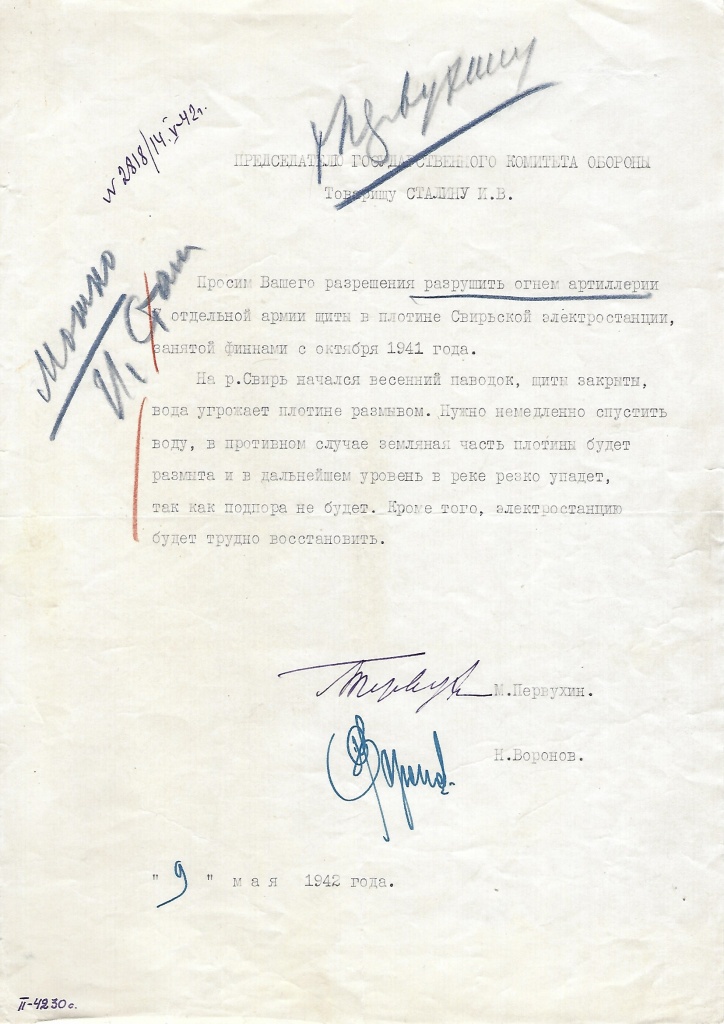

М.Г. Первухин руководит на протяжении второго полугодия 1941 года основными мероприятиями по восстановлению выработки электроэнергии: увеличение энергомощностей Челябинской, Красногорской и Средне-Уральской электростанций, расширение Кемеровской ГРЭС и ТЭЦ, сооружение линий электропередачи Кемерово –Ленинск –Мунды-баш-Таштагол. В ноябре 1941 года под его руководством начинается форсированное строительство новых районных и заводских электростанций малой и средней мощности в Поволжье, на Урале и в Сибири. Эти мероприятия помогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением восточных районов страны, где расширялось военное производство и развертывались эвакуированные предприятия.

Одновременно с этим М.Г. Первухин руководит перемещением миллионов людей и оборудования, тысяч предприятий тяжелой промышленности и оборудования электростанций из прифронтовой зоны в районы Урала, Поволжья, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. По точным подсчетам М.Г. Первухина, за июль-декабрь 1941 года из прифронтовой зоны им была скоординирована эвакуация 1 523 промышленных предприятий. Для этого было задействовано 1,5 млн вагонов (построенные в одну линию на глобусе эти вагоны разместились от Франции до Тихого океана).

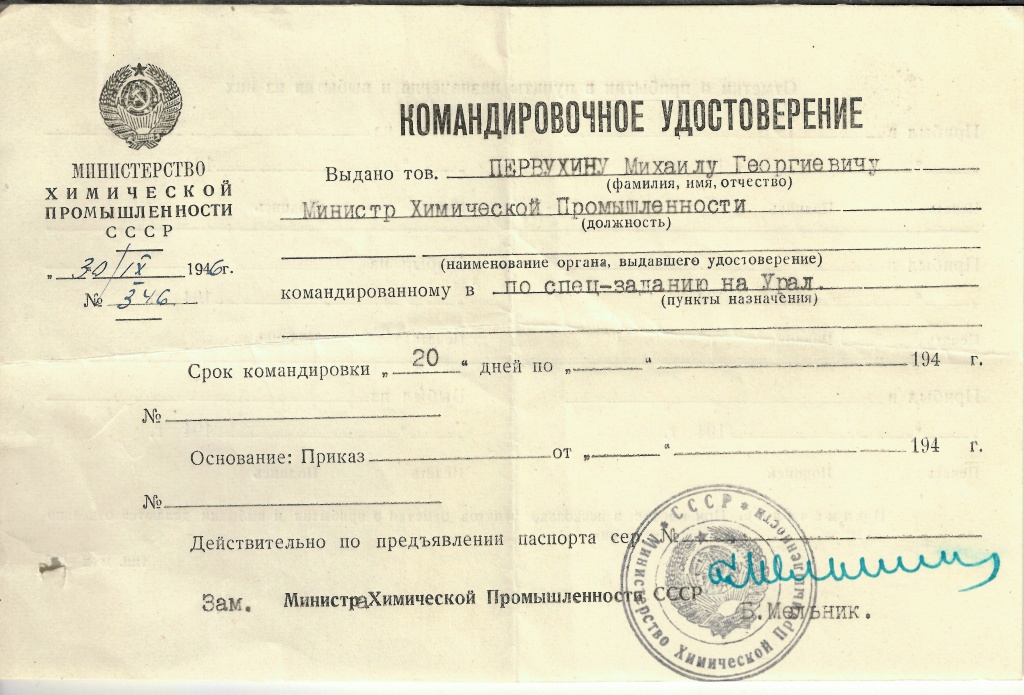

В феврале 1942 года к его обязанностям заместителя Председателя Совета по эвакуации при СНК СССР и уполномоченного Государственного комитета обороны по управлению военно-химической защитой Рабоче-крестьянской Красной Армии добавляются, по сталинскому принципу «совместительства», обязанности наркома химической промышленности СССР.

«Как-то ночью во время работы в Кремле, звонит Поскребышев и говорит: «Позвоните Сталину». Я позвонил, И.В. Сталин сказал мне: «Мы решили назначить Вас Наркомом химической промышленности». Я ответил, что я инженер-энергетик, люблю эту отрасль, химию знаю плохо и мне будет трудно. Он говорит: «Вы хороший организатор, у Вас есть рука, а насчет любви, то большевик полюбит то дело, которое ему поручат». Итак, с февраля 1942 года до октября 1950 года мне пришлось руководить химической промышленностью. В январе 1950 года опять И.В .Сталин ночью мне позвонил и сказал: «Хватит Вам заниматься химией, нужно другими делами заниматься». Меня вновь назначили Заместителем Председателя Совета Министров.»

Из воспоминаний Первухина М.Г., Госплан СССР, 6 мая 1970 г.

Советское правительство считает, что М.Г. Первухин способен в создавшийся критический момент восстановить выпуск в стране химикатов, без которых остановилось бы производство взрывчатых веществ, пороха, бронестекла, зажигательной смеси. И он в считанные месяцы блестяще справляется с поставленной задачей, не будучи химиком по образованию.

В сентябре 1942 года советское правительство вновь поручает М.Г. Первухину по принципу «совместительства» подготовить заключение о возможности возобновления атомного проекта. Его заключение было предельно лаконично: несмотря на сложное военное положение, ограниченность ресурсов, «нужно немедленно возобновить работы по атомной проблеме». Он с огромным энтузиазмом берется сам осуществлять обязанности хозяйственного руководителя («хозяйственника») атомного проекта. М.Г. Первухин сразу же понял огромный потенциал использования атомной энергии не только для создания оружия, но и как безграничный источник энергии будущего.

Москва, Кремль. 1944 г. Н.М. Шверник, председатель Совета по эвакуации при Совнаркоме, М.Г. Первухин, зампред Совнаркома, зам председателя Совета по эвакуации, нарком химической промышленности, хозяйственный руководитель атомного проекта.

В 1944 году Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР М.Г. Первухину было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант инженерно-технической службы».

В декабре 1946 года, сразу же после пуска в нашей стране первого промышленного атомного реактора, М.Г. Первухин совместно с учеными готовит предложения по строительству атомной электростанции. Благодаря предвидению М.Г. Первухина о необходимости скорейшего мирного использования атомной энергии Советский Союз на всем протяжении послевоенного развития устойчиво удерживал приоритет в создании атомных электростанций.

В 1949 году Михаил Георгиевич – председатель Государственной комиссии по проведению испытания первой советской атомной бомбы, что подвело итог начатого под его руководством в сентябре 1942 года атомного проекта. За огромный вклад и выдающиеся организаторские достижения в создании и успешном испытание атомного оружия М.Г. Первухину 4 ноября 1949 году присвоено звание Героя Социалистического труда.

Награды

• Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04 ноября 1949 г.)

• Пять орденов Ленина ( №№ 4501, 47699, 111910, 262734, 422457)

• Орден Октябрьской Революции (№ 36834)

• Орден Трудового Красного Знамени (№ 765.262724)

• Медаль «За оборону Москвы» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г)

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

• Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1957 г)

• Медаль «В память 800-летия Москвы» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 г)

• Медаль «За безупречную службу» (Приказ Министерства обороны СССР №69 от 22 января 1964 г)

• Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1970г)

• Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1975 г)

Жил в Москве, умер 22 июля 1978 года в кремлевской больнице после инсульта, который случился на рабочем месте в Госплане СССР. Его секретарь вспоминала – когда Михаила Георгиевича несли на носилках, он пытался дать ей свои распоряжения, чтобы работа не останавливалась, не осознавая, что говорить уже не мог.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В Москве на доме № 3 по улице Грановского (ныне Романов переулок) и в г Юрюзань на здании школы, где учился Михаил Первухин в 1911-1918 годах – установлены мемориальные доски М. Г. Первухину.

к.э.н. Станислав Юрьевич Савин, родственник М.Г. Первухина