Новое на сайте

18 февраля 1745 года родился Алессандро Вольта, итальянский учёный, чьи исследования электричества оказали значительное влияние на развитие науки и техники. Вольта известен как изобретатель первого химического источника постоянного тока — вольтова столба. Это устройство, состоящее из чередующихся дисков цинка и меди, разделённых пропитанной солевым раствором тканью, позволяло получить стабильный электрический ток. Кроме того, Вольта исследовал электричество, возникающее при контакте различных металлов, и изучал свойства атмосферного электричества. Его труды способствовали систематизации знаний об электричестве и заложили основу для дальнейших открытий в этой области.

17 февраля 1920 года состоялось второе заседание Комиссии по электрификации промышленности и сельского хозяйства России. Заседание было открыто докладом Г.М. Кржижановского о программе работ. Именно на этом заседании В.И. Ленин выразил свое видение плана и выразил надежду, что Комиссия в 2-х месячный срок сумеет в общих чертах составить программу строительства электростанций и электрификации промышленности и сельского хозяйства. Это заседание по сути стало зарождением идеи государственной электрификации страны. А сам план впоследствии заложил фундамент для индустриализации страны и стал одним из первых в мире примеров комплексного энергетического планирования, несмотря на свои революционные амбиции и сжатые сроки.

15 февраля 1878 года Синдикат изучения электрического света получил разрешение на установку 8 фонарей со свечами Яблочкова на площади Оперы (place de l’Opéra). До этого момента улицы французской столицы освещались газовыми фонарями. «Свеча Яблочкова» – это по сути первая практически применительная электрическая лампа, изобретенная русским инженером Павлом Николаевичем Яблочковым всего за два года до этого, в 1876 году. Это была дуговая лампа, которая давала гораздо более яркий и стабильный свет по сравнению с газовым освещением. Ее принцип действия основан на горении электрической дуги между двумя угольными стержнями. Успешное применение свечей Яблочкова в Париже вызвало огромный интерес по всему миру. Вскоре электрическое освещение начало появляться и в других городах Европы и Америки, постепенно вытесняя газовые фонари и меняя облик ночных улиц.

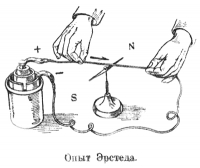

15 февраля 1820 года датский физик Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества. Во время одного из своих публичных экспериментов Эрстед заметил, что стрелка компаса, находившаяся рядом с проводником, по которому проходил электрический ток, отклонилась. Этот, казалось бы, незначительный факт произвел настоящую революцию! До этого момента электричество и магнетизм рассматривались как совершенно отдельные силы. Открытие Эрстеда стало отправной точкой для множества последующих исследований. Оно доказало, что электрический ток обладает магнитным полем, и породило целую новую область физики – электромагнетизм. Именно благодаря этому открытию стали возможны: электромагниты, электродвигатели, электрогенераторы, трансформаторы.

В этот день, 119 лет назад, 15 февраля (по новому стилю) 1907 года, Москва обрела новый источник энергии! Была введена в эксплуатацию Трамвайная электростанция, построенная Московской городской управой. Эта станция, мощностью 6 МВт, позже стала известна как ГЭС-2 и сыграла ключевую роль в развитии городского транспорта и промышленности. Запуск ГЭС-2 стал важной вехой в истории московской электроэнергетики. Она обеспечила энергией растущую трамвайную сеть, а также способствовала развитию других предприятий города. Сегодня ГЭС-2 - это отреставрированное пространство, ставшее культурным центром. Но важно помнить, что в основе этого места лежит история энергетики и вклад поколения инженеров и энергетиков.

12 февраля в средней общеобразовательной школе № 875 на западе Москвы произошло событие, которое надолго останется в памяти учеников и педагогов. В рамках школьного профориентационного проекта состоялась презентация книги «Где рождаются облака?». Ее провела выпускница школы Елена Кошелева, руководитель проектной музейной группы ПАО «Мосэнерго». Презентация прошла в игровом формате, что позволило максимально вовлечь в происходящее учеников 6–7 классов, собравшихся в актовом зале. Под руководством директора школы ребята с энтузиазмом собирали схему ТЭЦ, погружаясь в мир энергетики. Созданный Мосэнерго мультфильм «Как работает ТЭЦ» наглядно продемонстрировал сложные процессы, а увлекательная викторина помогла закрепить полученные знания. Особым моментом встречи стало выступление Марии Хоменко, ученицы 6 класса школы № 875 и дочери Елены Николаевны. Именно Мария стала художником-иллюстратором книги. Елена Кошелева поделилась с учащимися воспоминаниями о школьных годах и о том, как она выбирала свой путь в профессии. Ее слова о важности следовать своим мечтам и не бояться трудностей нашли отклик в сердцах юных слушателей, заставив их задуматься о собственном будущем. В завершение встречи каждый участник получил в подарок экземпляр книги «Где рождаются облака?». Это издание, несомненно, станет отличным спутником в познании мира и, возможно, вдохновит читателей на создание собственных «облаков» – больших и важных проектов, которые будут реализованы ими в будущем. С электронной версией книги можно ознакомиться на сайте Музея Мосэнерго.

Сегодня, 12 февраля, исполняется 158 лет со дня рождения Роберта Эдуардовича Классона — одного из основоположников отечественной электроэнергетики и создателей Московской энергосистемы. Р.Э. Классон родился в 1868 году в Киеве, окончил Петербургский технологический институт и прошёл стажировку в Германии, где участвовал в пуске первой в мире линии трёхфазного тока Лауффен — Франкфурт. Этот опыт высоковольтной передачи энергии впоследствии он реализовал в России.

- Под руководством Роберта Эдуардовича в 1914 году была введена в работу станция Электропередача — первая в России районная электростанция на местном топливе (торфе).

- В 1915 году от Электропередачи была проложена первая в России ЛЭП напряжением 70 кВ. Эта линия связала электростанцию в Богородском уезде с Измайловской подстанцией в Москве, а через нее — с Раушской электростанцией. Это событие стало одним из ключевых шагов к формированию централизованной Московской энергосистемы.

- Еще одна передовая разработка Р.Э. Классона — гидравлический способ добычи торфа («гидроторф»), который существенно снизил трудоёмкость работ.

Роберт Эдуардович известен как один из создателей плана электрификации России — плана ГОЭЛРО. Предложенные им решения — от использования местных топливных ресурсов до объединения электростанций высоковольтными линиями в единую сеть — определили развитие отрасли на десятилетия вперёд и во многом сформировали сегодняшнюю энергетическую систему нашей страны.

11-го февраля 1926 года на заседании Топливного Плана ВСНХ скончался от разрыва сердца Член Правления МОГЭС*, Директор Московской Государственной Электрической станции им. тов. Смидовича инженер Роберт Эдуардович КЛАССОН. Р.Э. КЛАССОН был выдающимся русским электротехником, и роль его в электрификации страны чрезвычайно велика. Ему обязаны постройкой первые мощные центральные электрические станции, как-то: 1-ая Московская Электростанция, две районные станции в Баку, станция «Электропередача» в Богородском уезде Московской губ. Последние годы своей жизни покойный уделял особое внимание вопросам торфотехники, имеющей для страны при ее несметных торфяных богатствах первостепенное экономическое значение. Р.Э. КЛАССОН является одним из изобретателей нового способа торфодобычи – так называемого Гидроторфа, который произвел в области торфотехники полный переворот, заменив машиной человеческий крайне тяжелый труд на торфяных болотах. Правление МОГЭС, в целях увековечения памяти этого выдающегося инженера, постановило издать настоящий сборник, в котором хотя бы в самых скромных размерах отметить роль и значение покойного Р.Э. КЛАССОНА в хозяйственной жизни Союза. ПРАВЛЕНИЕ МОГЭС

Если человеческая личность имеет влияние на исторический ход вещей, то несомненно личность Роберта Эдуардовича Классона в области электротехники и торфодобывания создала целую эпоху, и имя его не может исчезнуть вместе с его прахом; оно будет жить не только в сердцах близких его друзей и всех знавших его лично, но переживет и их и займет почетное место в «великой книге Советского строительства». Ссылка на книгу "Памяти Р.Э. Классона", 1926 год. Ссылка на фильм.

В «Мосэнерго» прошли памятные мероприятия, посвященные Р.Э. Классону. 11 февраля прошли памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня смерти Роберта Эдуардовича Классона (1968–1926) – выдающегося российского и советского энергетика, инженера-технолога, принимавшего активное участие в разработке и реализации плана ГОЭЛРО. Р.Э. Классон также известен как организатор строительства подмосковной электростанции Электропередача (будущая ГРЭС-3, названная его именем), изобретатель нового способа добычи торфа (гидроторф). В 1915 году от Электропередачи была проложена первая в стране ЛЭП напряжением 70 кВ, благодаря которой электроэнергия с этой станции начала поступать в Москву. Представители Клуба ветеранов энергетики Московского региона, Совета ветеранов и Совета молодых специалистов ПАО «Мосэнерго» вместе с внуком Роберта Эдуардовича Михаилом Классоном возложили цветы и венки к памятнику одного из создателей Московской энергосистемы на Новодевичьем кладбище. В Музее Мосэнерго и энергетики Москвы состоялся круглый стол, посвященный Р.Э. Классону. Его участники рассказали о вкладе Роберта Эдуардовича в развитие энергетики Московского региона и всей страны, поделились интересными фактами из его биографии. «Мосэнерго» бережно хранит память о Р.Э. Классоне и передает ее новым поколениям энергетиков. В экспозиции Музея Мосэнерго представлен мемориальный кабинет Роберта Эдуардовича, на сайте музея публикуются посвященные ему исторические очерки. Имя выдающегося инженера и руководителя отражено в названии корпоративного конкурса молодежных инициатив «PROКлассON».

8 февраля отмечаем день рождения Даниила Бернулли (1700 – 1782) – швейцарского ученого, внесшего значительный вклад в физику, механику и математику. Бернулли считается одним из основоположников кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики. Его работы оказали существенное влияние на развитие этих областей науки. В частности, уравнение Бернулли, описывающее связь между скоростью, давлением и высотой жидкости или газа, является одним из фундаментальных понятий в гидравлике и аэродинамике, и широко применяется в различных инженерных расчетах, в том числе в энергетике. Его исследования нашли применение в проектировании гидравлических турбин, расчете потерь давления в трубопроводах и других задачах, связанных с движением жидкостей и газов.

Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец