Новое на сайте

25 января 1942 года самый тяжелый день в истории энергетики блокадного Ленинграда. Работает лишь ГЭС-1 на Обводном канале (с нагрузкой 3000 кВт). Запасы топлива крайне ограничены, электроэнергию подают только в Смольный, госпиталь и на хлебозавод.

24 января 1872 года (12 января по старому стилю) родился Г.М. Кржижановский. Глеб Максимилианович Кржижановский и Владимир Ильич Ленин были близкими друзьями. Они познакомились осенью 1893 года. Известно, что на «ты» Ленин разговаривал только с тремя людьми: Кржижановским, Мартовым и Инессой Арманд. Из воспоминаний Г. М. Кржижановского: «Вернувшись осенью 1893 года с летней заводской практики, я нашел весь свой кружок в состоянии необычайного оживления именно по той причине, что наш новый друг, Владимир Ульянов, пришедший к нам с берегов Волги, в кратчайший срок занял в нашей организации центральное место...» Институт Глеб Кржижановский окончил с отличием в 1894 году и направился в Нижегородскую губернию, где работал инженером при земстве. В начале 1895 года Кржижановский возвращается в Санкт-Петербург. В ночь с 8 на 9 декабря был арестован одновременно с Лениным и другими товарищами по «Союзу борьбы» за революционную деятельность.

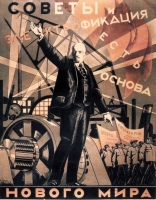

23 января 1920 года В.И. Ленин направил Г.М. Кржижановскому письмо, в котором поручил разработать масштабный план электрификации всей страны, ставший известным как ГОЭЛРО – Государственный план электрификации России. Этот исторический документ заложил основу для:

- Мощного развития электроэнергетики в стране.

- Индустриализации и подъема экономики.

- Улучшения качества жизни миллионов людей.

20 января исполняется 251 год со дня рождения Андре-Мари Ампера – французского физика, математика и естествоиспытателя, чье имя навсегда связано с электричеством. Именно Ампер заложил основы электродинамики, установив связь между электрическими и магнитными явлениями. В честь него названа единица измерения силы электрического тока – ампер (А), без которой невозможно представить современную электроэнергетику. Идеи Ампера легли в основу проектирования кабелей, генераторов и электродвигателей, позволяя эффективно преобразовывать электрическую энергию в механическую работу и обратно. Благодаря его работам мы можем:

- Эффективно передавать электроэнергию на огромные расстояния.

- Использовать электрические двигатели в промышленности и транспорте.

- Разрабатывать новые технологии в области электроэнергетики.

Представляем вашему вниманию книгу Жохова В.Л. "Охладительные установки испарительного типа энергетических ГТУ". В книге представлены результаты эксплуатации и анализа эффективности установок испарительного адиабатического охлаждения воздуха на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», обозначенных автором как ТЭЦ‑1 с ГТУSGT5–2000E, ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 с ГТУSGT5–4000F. Интерес к таким установкам возник не случайно, он вызван желанием повысить эффективность использования ПГУ в летнее время, характеризующееся в столичном регионе температурами воздуха выше 20–25 °C и относительной влажностью порядка 60%. Хорошо известно, что в таких условиях мощность газотурбинных двигателей снижается и соответственно падает мощность ПГУ, в составе которых они работают. Поэтому ведущие производители ГТУ стали активно использовать различные способы увеличения мощности при высоких положительных температурах наружного воздуха (впрыск пара или воды, туманообразователи и т.п.). Наиболее эффективным является впрыск пара в камеру сгорания ГТУ, вторым по эффективности и значительно более дешевым — применение установок адиабатического испарения. Именно эти охладительные установки испарительного типа (ОУ ИТ) были смонтированы в ПАО «Мосэнерго» и успешно эксплуатируются в течение семи лет. Книга посвящена анализу эффективности применения ОУ ИТ и главных ограничений при их эксплуатации в Московском регионе. Повышенный интерес к первому изданию стимулировал подготовку второго, переработанного и дополненного новыми исследованиями.

30 января 1918 года при Электроотделе ВСНХ образована комиссия по изучению энергоресурсов России. В задачи комиссии входили сбор и проверка данных об источниках энергии, дальнейшее их изучение и подготовка научно разработанного материала по использованию этих источников государственной сетью районных электростанций. В Петрограде, при Северном совете народного хозяйства, в Москве, в Донбассе, на Урале были организованы комитеты по электрификации с участием лучших научных и технических сил. Повсюду разрабатывались проекты гидроэлектростанций и электростанций на местном топливе (уголь, торф). Весной 1918 года по инициативе Ленина был утвержден план по строительству электростанций на Волхове и Свири.

В январе 1975 года ТЭЦ-25 приказом министра энергетики и электрификации СССР была введена в число действующих предприятий Мосэнерго. ТЭЦ-25 расположена на территории Западного административного округа города Москвы, это одна из крупнейших ТЭЦ в составе Мосэнерго. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые дома и объекты социальной сферы запада и юго-запада Москвы

10 января 1962 года образован Совет старейших энергетиков при Государственном производственном комитете по энергетике и электрификации СССР. История ветеранской организации в энергетической отрасли началась с инициативы Петра Степановича Непорожнего, возглавлявшего Министерство энергетики и электрификации СССР более двух десятилетий. Именно по его распоряжению был создан Совет старейших энергетиков, который он сам и возглавил на протяжении 32 лет. Изначально этот орган действовал при министерстве и был призван решать самые актуальные и сложные вопросы развития энергетической сферы, вырабатывая ценные рекомендации. Кроме того, Совет активно занимался распространением информации о достижениях отрасли, публикуя материалы о развитии энергетики страны и сохраняя для потомков воспоминания опытных специалистов. Со временем Совет старейших энергетиков претерпел изменения, трансформировавшись в Совет ветеранов войны и труда энергетиков РАО «ЕЭС России». К его прежним задачам по выработке рекомендаций для решения масштабных производственных вопросов добавились и важные социальные функции: поддержка ветеранов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая инвалидов и неработающих пенсионеров. Новый этап в развитии организации начался 20 мая 2008 года с образованием Ассоциации «Совет ветеранов энергетики». Главными задачами Ассоциации стали забота о благополучии ветеранов, создание возможностей для их активного участия в жизни современного общества, а также вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

6 января 1930 год вышел в свет первый номер журнала «Электрические станции». С тех пор, на протяжении десятилетий, этот журнал стал верным спутником специалистов, и по сей день его страницы продолжают радовать читателей. С первого дня своего существования и по сегодняшний день свет увидели 1013 номеров журнала. Не было ни одного года, когда бы любители энергетики остались без свежего номера. Даже в суровые военные годы, когда многие издания прекратили свое существование, «Электрические станции» продолжали выходить, причем в 1941 году читатели получили целых 24 выпуска! За долгую историю журнала менялись его создатели, оформление, приходили и уходили новые поколения читателей и авторов, но главная миссия издания оставалась неизменной. На страницах журнала вы найдете глубокий анализ актуальных тем, таких как: Экономические аспекты развития энергетики. Современные подходы к проектированию, автоматизации и эффективной эксплуатации электрических систем, станций и сетей. Вопросы диспетчерского управления и оптимизации режимов работы энергосистем. Журнал подробно освещает вопросы надежности, развития и эксплуатации различных типов электростанций – атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также газотурбинных и парогазовых установок. Особое внимание уделяется генераторам, силовым трансформаторам, высоковольтной аппаратуре, линиям электропередачи (воздушным, кабельным, высоковольтным), городским и сельским электрическим сетям. Кроме того, читатели найдут материалы по теплофикации, релейной защите, автоматике, современным системам связи (включая оптико-волоконные), вопросам перенапряжений и изоляции, а также по перспективным направлениям нетрадиционной энергетики.

Корюн Татевосович Нахапетян (2 января 1907 года-25 ноября 1969 года). Его профессиональная деятельность была тесно связана с организацией и управлением сложнейшими энергетическими системами. С 1957 по 1959 годы, а затем с 1960 по 1969 годы, Корюн Татевосович занимал пост начальника Объединенного диспетчерского управления Единой энергетической системы (ОДУ ЕЭС) Европейской части СССР. Этот период был критически важным для формирования единого энергетического пространства страны. До этого, с 1959 по 1960 год, он руководил диспетчерскими службами ОДУ ЕЭС в качестве главного диспетчера. Особо стоит отметить его многолетний труд в Мосэнерго. С 1939 по 1953 год Корюн Татевосович был главным диспетчером этой крупнейшей энергосистемы. Именно под его руководством была заложена основа эффективной системы диспетчерского управления Мосэнерго, которая впоследствии стала образцом для подражания во всей стране. Период работы Корюна Татевосовича Нахапетяна в ОДУ ЕЭС ознаменовался масштабными преобразованиями. Под его руководством была проведена колоссальная работа по объединению разрозненных энергосистем страны в единую, мощную Единую энергетическую систему. Параллельно с этим была успешно организована многоуровневая система диспетчерского управления, обеспечившая надежность и стабильность работы всей ЕЭС. Его вклад в развитие советской энергетики трудно переоценить.

Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец